Robert Steuckers:

De l’étude des racines celtiques au projet politique pan-celtique de la République d’Irlande

Conférence prononcée au Château Coloma, Sint-Pieters-Leeuw, le 2 mars 2013.

Prologue:

Quelle

surprise, la veille de notre rendez-vous annuel en ce château, de

découvrir à l’étal des librairies un ouvrage sur le thème de notre

colloque d’aujourd’hui, les Celtes et le celtisme. Il est de la plume du

célèbre Jean-François Kahn, directeur de l’hebdomadaire “Marianne”, du

moins de sa version française, puisqu’il existe désormais une version

belge qui ne me semble pas avoir le tonus de sa consoeur parisienne, si

bien que je ne parie guère sur sa survie. Jean-François Kahn ne semble

pas homme, a priori, qui encombre ses réflexions d’un souci permanent

des racines celtiques ou gauloises de la France actuelle: ses sujets de

prédilection sont à l’évidence les problèmes sociaux, les

dysfonctionnements politiques qui affectent son pays. Dans la

littérature géopolitique et dans certains atlas historiques, cet

“Hexagone” est désormais qualifié d’ “espace gallique”, recouvrant ainsi

l’acception de “Francie occidentale” lors du partage de Verdun en 843.

Le reste, soit la part de l’Hexagone qui n’est pas “gallique”, est inclu

dans un “espace germanique et lotharingien” par les auteurs d’un

précieux “Atlas des peuples d’Europe occidentale”, soit Jean et André

Sellier (La Découverte, Paris, 1995-2006). L’espace “germanique et

lotharingien” étant, pour J. et A. Sellier, l’addition des héritages de

Lothaire et de Louis le Germanique (la “Francie orientale”) en 843. Dans

son livre “L’invention des Français – Du temps de nos folies gauloises”

(Fayard, Paris, 2013), Jean-François Kahn se penche sur ce qui s’est

passé sur le territoire aujourd’hui “français” (y compris la part

lotharingienne —et burgonde— absorbée et dénaturée) entre 600 av. J. C.

(date présumée de l’arrivée massive de tribus celtiques) et 500 après J.

C., quand les Francs, venus de nos régions, prennent le relais des

Romains moribonds ou disparus. Ces onze siècles, pour Kahn, sont le

véritable creuset où s’est formée la “nation française”, en dépit des

apports romains et germaniques, campés comme des adstrats sans réelle

importance. Ce creuset est celui d’un “invraisemblable capharnaüm de

bandes et de hordes, de cités et de nations”, d’où sortira, en bout de

course, “un étrange mille-pattes à mille têtes qu’on appellera les

Français”. Kahn privilégie évidemment l’idée d’un creuset où se mêlent

toutes sortes d’ingrédients hétérogènes au détriment de toutes les

homogénéités qui se sont juxtaposées dans les espaces gallique,

lotharingien et burgonde. Kahn tente de retracer les épisodes

qualifiables d’anarchisants et de libertaires dans ces onze siècles

quasi inconnus de nos contemporains, en manifestant sa sympathie pour ce

magma tissé de turbulences, rétif à tout ordre politique.

Quelle

surprise, la veille de notre rendez-vous annuel en ce château, de

découvrir à l’étal des librairies un ouvrage sur le thème de notre

colloque d’aujourd’hui, les Celtes et le celtisme. Il est de la plume du

célèbre Jean-François Kahn, directeur de l’hebdomadaire “Marianne”, du

moins de sa version française, puisqu’il existe désormais une version

belge qui ne me semble pas avoir le tonus de sa consoeur parisienne, si

bien que je ne parie guère sur sa survie. Jean-François Kahn ne semble

pas homme, a priori, qui encombre ses réflexions d’un souci permanent

des racines celtiques ou gauloises de la France actuelle: ses sujets de

prédilection sont à l’évidence les problèmes sociaux, les

dysfonctionnements politiques qui affectent son pays. Dans la

littérature géopolitique et dans certains atlas historiques, cet

“Hexagone” est désormais qualifié d’ “espace gallique”, recouvrant ainsi

l’acception de “Francie occidentale” lors du partage de Verdun en 843.

Le reste, soit la part de l’Hexagone qui n’est pas “gallique”, est inclu

dans un “espace germanique et lotharingien” par les auteurs d’un

précieux “Atlas des peuples d’Europe occidentale”, soit Jean et André

Sellier (La Découverte, Paris, 1995-2006). L’espace “germanique et

lotharingien” étant, pour J. et A. Sellier, l’addition des héritages de

Lothaire et de Louis le Germanique (la “Francie orientale”) en 843. Dans

son livre “L’invention des Français – Du temps de nos folies gauloises”

(Fayard, Paris, 2013), Jean-François Kahn se penche sur ce qui s’est

passé sur le territoire aujourd’hui “français” (y compris la part

lotharingienne —et burgonde— absorbée et dénaturée) entre 600 av. J. C.

(date présumée de l’arrivée massive de tribus celtiques) et 500 après J.

C., quand les Francs, venus de nos régions, prennent le relais des

Romains moribonds ou disparus. Ces onze siècles, pour Kahn, sont le

véritable creuset où s’est formée la “nation française”, en dépit des

apports romains et germaniques, campés comme des adstrats sans réelle

importance. Ce creuset est celui d’un “invraisemblable capharnaüm de

bandes et de hordes, de cités et de nations”, d’où sortira, en bout de

course, “un étrange mille-pattes à mille têtes qu’on appellera les

Français”. Kahn privilégie évidemment l’idée d’un creuset où se mêlent

toutes sortes d’ingrédients hétérogènes au détriment de toutes les

homogénéités qui se sont juxtaposées dans les espaces gallique,

lotharingien et burgonde. Kahn tente de retracer les épisodes

qualifiables d’anarchisants et de libertaires dans ces onze siècles

quasi inconnus de nos contemporains, en manifestant sa sympathie pour ce

magma tissé de turbulences, rétif à tout ordre politique. Toujours privilégier les faits romains et francs

Ce

qui est vrai dans sa démonstration, comme dans la démonstration de bon

nombre de celtisants bretons ou autres, c’est que l’historiographie

dominante a toujours privilégié les faits romain/latin et

franc/germanique dans l’espace gallique, au détriment de ce que Kahn

campe aujourd’hui comme “celtique” ou “gaulois”. Effectivement, le

facteur celtique a été longtemps oublié dans l’historiographie

dominante. Rome a évidemment apporté la langue latine dans l’espace

gallique et, comme l’histoire repose sur l’étude des textes, nous

n’avons jamais disposé que de textes latins. Il n’y a pratiquement pas

de textes longs, sinon des épigraphies, en langues celtiques

continentales. La démarche de l’historien repose sur des textes, sur des

travaux sauvés de l’oubli comme ceux de Tacite et de Tite-Live. La

Renaissance carolingienne privilégie, elle aussi, le latin, toutefois

elle collationne en marge de ses activités des récits populaires

germaniques, sous l’impulsion d’Alcuin (natif de York) et d’Eginhard (un

Rhénan). Même sous l’égide de Dicuil, moine irlandais au service du

pouvoir installé par Charlemagne, le latin triomphe comme langue

officielle de l’Empire, pourtant germanisé. Les Germains ont pris le

relais de Rome, surtout sur le plan militaire. Dans le bassin parisien,

les Francs, venus de Taxandrie et de l’espace rhénan au Nord de Cologne,

puis de Tournai et de Soissons, donnent leur nom à l’espace gallique:

après eux, on ne parlera plus de “Gaule” mais de “Francie” ou de

“France”, de “Franken-Reich”, de l’Empire des Francs. La loi salique,

droit coutumier germanique rédigé vers l’an 600 dans une langue dont

dérive directement les parlers néerlandais actuels (du moins les

dialectes “bas-franciques”), s’impose à tous. La mémoire populaire —non

celle des historiens spécialisés dans le haut moyen âge— oublie

généralement un apport celtique très important (non linguistique et non

démographique), celui des missions irlandaises de Colomban, Columcille,

Vergile (Fergill), sauveurs des textes antiques qu’ils se mettront à

recopier, parfois en s’opposant, comme Vergile dans l’espace alpin à

cheval sur l’Italie et l’Autriche actuelles, à la papauté romaine.

Aujourd’hui encore, les instances officielles campent la Wallonie comme germanique de race et latine de culture

En

tenant compte de ce contexte historique lointain, carolingien et

bas-lotharingien —il existait une Basse-Lotharingie et une

Haute-Lotharingie— la Wallonie actuelle, notamment sous l’impulsion d’un

historien haut en couleurs aujourd’hui décédé, Léopold Génicot, et dans

un ouvrage sur “Le français en Belgique”, publié par l’ex-Communauté

française (devenue la “Fédération Wallonie-Bruxelles”), se pose comme

héritière de Rome et du catholicisme, en tant que cadre forgé par un

Empereur romain, Constantin. Les Wallons, officiellement, ne

revendiquent donc aucune racine celtique, même si a existé un fond

pré-romain et pré-germanique, aujourd’hui difficilement définissable.

Pour Génicot, les Wallons descendent des Lètes germaniques de l’Empire

romain, chargés de garder la frontière contre d’autres incursions

germaniques. Rapidement latinisés, avec leurs officiers qui accèdent

souvent à la citoyenneté romaine, ces Lètes ont précédé les Francs sur

le territoire aujourd’hui wallon, surtout dans la vallée mosane: dans le

chef de Génicot, le germanisme avait un droit d’aînesse en Wallonie

dans le cadre belge et non la Flandre! Pour les héritiers de Génicot,

qui ont confectionné cet excellent ouvrage, très précis, méticuleux et

philologique, sur “Le français en Belgique”, les soldats germaniques de

l’armée romaine installés en Wallonie actuelle auraient été recrutés,

non pas en Rhénanie ou dans les tribus vivant sur la rive droite du

Rhin, mais le long des côtes de la Mer du Nord en Hollande, en Frise,

dans les régions de Brème et de Hambourg et en Scandinavie parmi les

tribus classées sous le nom d’ “Ingwéoniens”. Ce n’est pas moi qui le

dit, pour paraphraser Himmler et Degrelle: ce sont les historiens de la

dite “Communauté française”... qui ne partagent apparemment pas les vues

de Jean-François Kahn quand celui-ci déplore l’oubli des facteurs

celtiques dans l’espace gallique et critique la surévaluation, à ses

yeux, des facteurs romains et francs. Nous vivons une époque

étonnante...

En

tenant compte de ce contexte historique lointain, carolingien et

bas-lotharingien —il existait une Basse-Lotharingie et une

Haute-Lotharingie— la Wallonie actuelle, notamment sous l’impulsion d’un

historien haut en couleurs aujourd’hui décédé, Léopold Génicot, et dans

un ouvrage sur “Le français en Belgique”, publié par l’ex-Communauté

française (devenue la “Fédération Wallonie-Bruxelles”), se pose comme

héritière de Rome et du catholicisme, en tant que cadre forgé par un

Empereur romain, Constantin. Les Wallons, officiellement, ne

revendiquent donc aucune racine celtique, même si a existé un fond

pré-romain et pré-germanique, aujourd’hui difficilement définissable.

Pour Génicot, les Wallons descendent des Lètes germaniques de l’Empire

romain, chargés de garder la frontière contre d’autres incursions

germaniques. Rapidement latinisés, avec leurs officiers qui accèdent

souvent à la citoyenneté romaine, ces Lètes ont précédé les Francs sur

le territoire aujourd’hui wallon, surtout dans la vallée mosane: dans le

chef de Génicot, le germanisme avait un droit d’aînesse en Wallonie

dans le cadre belge et non la Flandre! Pour les héritiers de Génicot,

qui ont confectionné cet excellent ouvrage, très précis, méticuleux et

philologique, sur “Le français en Belgique”, les soldats germaniques de

l’armée romaine installés en Wallonie actuelle auraient été recrutés,

non pas en Rhénanie ou dans les tribus vivant sur la rive droite du

Rhin, mais le long des côtes de la Mer du Nord en Hollande, en Frise,

dans les régions de Brème et de Hambourg et en Scandinavie parmi les

tribus classées sous le nom d’ “Ingwéoniens”. Ce n’est pas moi qui le

dit, pour paraphraser Himmler et Degrelle: ce sont les historiens de la

dite “Communauté française”... qui ne partagent apparemment pas les vues

de Jean-François Kahn quand celui-ci déplore l’oubli des facteurs

celtiques dans l’espace gallique et critique la surévaluation, à ses

yeux, des facteurs romains et francs. Nous vivons une époque

étonnante... La “Gaule Françoise” de François Hotman

Le

facteur celtique a effectivement été escamoté par toutes les

renaissances intellectuelles qui ont jalonné l’histoire d’Europe

occidentale jusqu’à la fin du 18ème siècle. Nous ne trouvons que

quelques vagues évocations au 16ème siècle, où, une fois de plus, les

facteurs classiques, gréco-latins, et germaniques sont seuls valorisés.

Dans sa critique d’une monarchie française, qu’il considérait comme

dévoyée après les massacres de la Saint-Barthélémy (1572), le juriste

huguenot français d’origine allemande François Hotman, né à Paris,

évoque une “Franco-Gallia” ou une “Gaule Françoise” (1573). Hotman

souligne les origines franques-germaniques de la France médiévale. Ces

tribus, qui ont franchi le “Rhein” (sic), avaient une notion innée de la

liberté, comme le soulignait aussi Tacite: le principe germanique est

donc un principe de liberté (et de liberté religieuse pour le protestant

Hotman), idée que l’on véhiculera jusqu’à la première guerre mondiale.

Il y a donc, d’un côté, cette idée de liberté, et, de l’autre, l’idée

féroce de l’absolutisme, qui n’hésite pas à recourir à des massacres

comme celui de la Saint-Barthélémy. Quand les principes libertaires

germaniques régnaient sur tous les esprits, écrit Hotman, “Les rois

n’avaient pas une puissance infinie ni absolue” (cf. André Devyver, “Le

sang épuré – Les préjugés de race chez les gentilshommes français de

l’Ancien régime (1560-1720)”, Ed. de l’Université de Bruxelles,

Bruxelles, 1973). Kahn inverse simplement le raisonnement ancien du

Huguenot Hotman: le fonds pré-celtique, celtique et autre est réservoir

de liberté, tandis que les systèmes mis en place par Rome et par les

Francs sont tyranniques. Pour retrouver leurs libertés face à une droite

et une gauche qui deviennent “mabouls”, les Français contemporains

doivent, selon Kahn, recourir au fonds hétérogène pré-romain. Chez

Hotman, le fonds pré-franc et pré-romain était réservoir de cruelle

anarchie: le système libertaire germanique est venu l’humaniser (avant

la lettre).

Le

facteur celtique a effectivement été escamoté par toutes les

renaissances intellectuelles qui ont jalonné l’histoire d’Europe

occidentale jusqu’à la fin du 18ème siècle. Nous ne trouvons que

quelques vagues évocations au 16ème siècle, où, une fois de plus, les

facteurs classiques, gréco-latins, et germaniques sont seuls valorisés.

Dans sa critique d’une monarchie française, qu’il considérait comme

dévoyée après les massacres de la Saint-Barthélémy (1572), le juriste

huguenot français d’origine allemande François Hotman, né à Paris,

évoque une “Franco-Gallia” ou une “Gaule Françoise” (1573). Hotman

souligne les origines franques-germaniques de la France médiévale. Ces

tribus, qui ont franchi le “Rhein” (sic), avaient une notion innée de la

liberté, comme le soulignait aussi Tacite: le principe germanique est

donc un principe de liberté (et de liberté religieuse pour le protestant

Hotman), idée que l’on véhiculera jusqu’à la première guerre mondiale.

Il y a donc, d’un côté, cette idée de liberté, et, de l’autre, l’idée

féroce de l’absolutisme, qui n’hésite pas à recourir à des massacres

comme celui de la Saint-Barthélémy. Quand les principes libertaires

germaniques régnaient sur tous les esprits, écrit Hotman, “Les rois

n’avaient pas une puissance infinie ni absolue” (cf. André Devyver, “Le

sang épuré – Les préjugés de race chez les gentilshommes français de

l’Ancien régime (1560-1720)”, Ed. de l’Université de Bruxelles,

Bruxelles, 1973). Kahn inverse simplement le raisonnement ancien du

Huguenot Hotman: le fonds pré-celtique, celtique et autre est réservoir

de liberté, tandis que les systèmes mis en place par Rome et par les

Francs sont tyranniques. Pour retrouver leurs libertés face à une droite

et une gauche qui deviennent “mabouls”, les Français contemporains

doivent, selon Kahn, recourir au fonds hétérogène pré-romain. Chez

Hotman, le fonds pré-franc et pré-romain était réservoir de cruelle

anarchie: le système libertaire germanique est venu l’humaniser (avant

la lettre). Vogue celtisante et “Sturm und Drang”

Les

16ème et 17ème siècles sont donc peu enclins à redécouvrir le fait

celtique dans l’histoire des espaces gallique et

lotharingien/germanique. Il faudra attendre la fin du 18ème siècle pour

que naisse une véritable “vogue celtisante”, qui se poursuit encore

aujourd’hui, notamment dans l’univers de la chanson, dans la bande

dessinée et avec un festival comme le “Festival inter-celtique de

Lorient”. Le “Sturm und Drang” littéraire allemand secoue les bonnes

habitudes ancrées dans la culture européenne. Les protagonistes de ce

mouvement littéraire en ont assez de la répétition des modèles

classiques. Ils recherchent autre chose. Ils veulent un retour à des

thèmes plus variés, comme chez Shakespeare, qui s’inspire certes de la

culture classique, mais puise aussi dans les traditions de la très

vieille Angleterre et de la Scandinavie du haut moyen âge. Ils espèrent

aussi un retour à l’hellénité homérique, plus âpre que l’Athènes

classique. Le philosophe Herder démontre dans la foulée du “Sturm und

Drang” que l’excellence littéraire vient uniquement des racines, des

sources les plus anciennes et non pas d’une répétition ad nauseam

des mêmes thèmes classiques. Les frères Grimm, célébrés en 2012

outre-Rhin, seront ses héritiers en Allemagne. Les slavophiles russes le

seront en Russie. En Ecosse, James McPherson, un écrivain

pré-romantique, épigone du “Sturm und Drang” allemand, prétend avoir

découvert les écrits d’un barde celtique ancien et de les avoir

traduits. Ce barde se serait appelé “Ossian”. Il n’y a jamais eu

d’Ossian: ces magnifiques poèmes, construits sur des canons non

classiques, sortaient tout droit de l’imagination de McPherson. La vogue

celtisante était lancée. Elle ne s’arrêtera plus.

Les

16ème et 17ème siècles sont donc peu enclins à redécouvrir le fait

celtique dans l’histoire des espaces gallique et

lotharingien/germanique. Il faudra attendre la fin du 18ème siècle pour

que naisse une véritable “vogue celtisante”, qui se poursuit encore

aujourd’hui, notamment dans l’univers de la chanson, dans la bande

dessinée et avec un festival comme le “Festival inter-celtique de

Lorient”. Le “Sturm und Drang” littéraire allemand secoue les bonnes

habitudes ancrées dans la culture européenne. Les protagonistes de ce

mouvement littéraire en ont assez de la répétition des modèles

classiques. Ils recherchent autre chose. Ils veulent un retour à des

thèmes plus variés, comme chez Shakespeare, qui s’inspire certes de la

culture classique, mais puise aussi dans les traditions de la très

vieille Angleterre et de la Scandinavie du haut moyen âge. Ils espèrent

aussi un retour à l’hellénité homérique, plus âpre que l’Athènes

classique. Le philosophe Herder démontre dans la foulée du “Sturm und

Drang” que l’excellence littéraire vient uniquement des racines, des

sources les plus anciennes et non pas d’une répétition ad nauseam

des mêmes thèmes classiques. Les frères Grimm, célébrés en 2012

outre-Rhin, seront ses héritiers en Allemagne. Les slavophiles russes le

seront en Russie. En Ecosse, James McPherson, un écrivain

pré-romantique, épigone du “Sturm und Drang” allemand, prétend avoir

découvert les écrits d’un barde celtique ancien et de les avoir

traduits. Ce barde se serait appelé “Ossian”. Il n’y a jamais eu

d’Ossian: ces magnifiques poèmes, construits sur des canons non

classiques, sortaient tout droit de l’imagination de McPherson. La vogue

celtisante était lancée. Elle ne s’arrêtera plus.

Nous

verrons que ce “Sturm und Drang” et ce “celtisme” britannique sont à

replacer dans un contexte révolutionnaire dans la période 1780-1795 mais

un révolutionnarisme qui tient compte des racines, tout en se montrant

fort virulent dans ses critiques de l’absolutisme royal de l’Ancien

Régime. Après Ossian, nous avons la renaissance du druidisme au Pays de

Galles et l’émergence des Gorsedd, concours de poésie en langue

galloise. Ailleurs en Europe, en dehors des régions où l’on a parlé des

langues celtiques jusqu’à nos jours, l’archéologie tchèque (W. Kruta),

hongroise (M. Szabo) et autrichienne s’est penchée sur les civilisations

celtiques de la Tène et de Halstatt, découvrant un celtisme alpin et

danubien, dont le 18ème siècle du “Sturm und Drang” et de l’“ossianisme”

n’avait pas encore conscience

◊ ◊ ◊

Le Pan-celtisme actuel

Recension et source majeure de cet exposé: Peter Berresford Ellis, The Celtic Dawn – A History of Pan-Celticism, Constable, London, 1993.

Avant

de parler de “pan-celtisme”, il convient préalablement de définir le

terme, l’“ethnonyme” de “Celte”. Pour la plupart des celtisants ou des

militants indépendantistes celtophones, est “Celte” seulement celui qui

est locuteur d’une langue celtique, comme le gaëlique irlandais ou le

gallois, le cornique ou le breton. A l’exclusion de tous les autres.

Cette exclusivité celtophone a posé quelques problèmes, notamment quand

les Galiciens et les Asturiens de la péninsule ibérique ont voulu

adhérer au club des nations celtiques. Galiciens et Asturiens

défendaient leurs positions en arguant qu’une émigration britannique

(brythonique!), face à l’invasion des Angles, Jutes et Saxons, s’était

installée dans le Nord-Ouest de l’Espagne, en même temps qu’en Bretagne.

L’argument des adversaires de leur adhésion était de dire que les

dialectes galiciens et asturiens (le “bable”) contenaient moins de mots

d’origine celtique que le français ou l’anglais. De plus, le Nord-Ouest

de la péninsule ibérique recèle encore d’autres ingrédients ethniques,

suèves, wisigothiques, basques et alains. Sont cependant acceptés les

locuteurs d’une des deux “linguae francae”, l’anglais et le français, si

les postulants peuvent se dire d’origine gaëlique, cornique, bretonne

ou galloise, parce que dans leurs régions des langues celtiques ont

encore été parlées à l’époque médiévale ou post-médiévale.

Avant

de parler de “pan-celtisme”, il convient préalablement de définir le

terme, l’“ethnonyme” de “Celte”. Pour la plupart des celtisants ou des

militants indépendantistes celtophones, est “Celte” seulement celui qui

est locuteur d’une langue celtique, comme le gaëlique irlandais ou le

gallois, le cornique ou le breton. A l’exclusion de tous les autres.

Cette exclusivité celtophone a posé quelques problèmes, notamment quand

les Galiciens et les Asturiens de la péninsule ibérique ont voulu

adhérer au club des nations celtiques. Galiciens et Asturiens

défendaient leurs positions en arguant qu’une émigration britannique

(brythonique!), face à l’invasion des Angles, Jutes et Saxons, s’était

installée dans le Nord-Ouest de l’Espagne, en même temps qu’en Bretagne.

L’argument des adversaires de leur adhésion était de dire que les

dialectes galiciens et asturiens (le “bable”) contenaient moins de mots

d’origine celtique que le français ou l’anglais. De plus, le Nord-Ouest

de la péninsule ibérique recèle encore d’autres ingrédients ethniques,

suèves, wisigothiques, basques et alains. Sont cependant acceptés les

locuteurs d’une des deux “linguae francae”, l’anglais et le français, si

les postulants peuvent se dire d’origine gaëlique, cornique, bretonne

ou galloise, parce que dans leurs régions des langues celtiques ont

encore été parlées à l’époque médiévale ou post-médiévale.Solidarités celtiques

On

ne parlait pas de “celtisme” ou de “celtitude” avant la seconde partie

du 18ème siècle. Cependant, pour l’historien du celtisme et écrivain

Peter Berresford Ellis, Président de la “Celtic League” de 1988 à 1990,

on peut repérer, tout au long de l’histoire médiévale des Iles

Britanniques, des solidarités politiques inter-celtiques contre la

prépondérance des éléments angles, saxons, jutes et normands, notamment

quand il s’agit de porter secours à l’Ecossais Robert Bruce en 1314 ou

d’aider les Tudor suite à la Guerre des Deux Roses au 15ème siècle.

Richard III reçoit effectivement un appui de troupes corniques,

galloises, écossaises et bretonnes. Quand les Tudor accèderont au trône

d’Angleterre, ils oublieront leurs racines celtiques et se montreront

plus anglais que les Anglais, tout simplement parce qu’il auront alors

hérité du pouvoir central et que celui-ci, quel qu’il soit, s’oppose

toujours à ses marges géographiques et ethniques.

Les

pionniers de la redécouverte du fait celtique sont Edward Lhuyd, en

Angleterre, dont les oeuvres paraissent en 1707. C’est lui qui

réintroduit les termes “celte” et “celtique” dans le vocabulaire

(d’abord philologique). Son travail est purement académique. En

Bretagne, l’Abbé Pezron se penche pour la première fois sur la

littérature celtique et amorce, encore timidement, la “vogue celtique”,

qui prendra, comme on l’a vu, sa vitesse de croisière avec James

McPherson (1736-1796). Tributaire de la mode lancée par le “Sturm und

Drang” allemand, McPherson écrit des ballades et des poésies, attribuées

à un barde du nom d’Ossian, qu’il aurait soi-disant traduites du

gaëlique écossais. C’est un faux qui aura une postérité incroyable.

L’engouement pour la poésie bardique atteint toutes les couches de la

société: Napoléon était un lecteur fervent de McPherson. Bernadotte, le

futur roi de Suède, figure au départ picaresque et époux d’une

Irlandaise née à Marseille, nommera son fils héritier “Oscar”, du nom du

fils d’Ossian. A la même époque, les Gallois celtisants organisent leur

premier “Eistedfodd”, un festival de musique, de chants et de poésie

celtique, ancêtre du fameux “festival inter-celtique de Lorient”.

Méchantes racines et bons nomades

Aujourd’hui,

vu l’hostilité des idéologies dominantes aux racines, surtout dans

l’espace linguistique francophone, on a tendance à dissocier

complètement recours aux racines et volonté révolutionnaire: ne peut

être “révolutionnaire” ou “progressiste” que celui qui s’arrache à ses

racines, comme le réclame explicitement, sans la moindre nuance, un

Bernard-Henri Lévy depuis son fameux “Testament de Dieu”, où, comme

Moïse, il nous annonçait, sans rire, les nouvelles tables de la Loi,

qu’un hypothétique Yahvé lui aurait confiées. Pour être acceptable, non

condamnable, il faut être un “nomade”, un “vagabond” errant partout sur

la planète: les “errants” sont les nouveaux Übermenschen pour ce fatras

idéologique. Les braves enracinés, les nouveaux Untermenschen. Cette

optique hostile à toutes racines est peut-être vraie pour la France, où

le Club des Jacobins donnera le ton, et luttera contre les “patois” et

les “pequenauds”: ce n’est pas vrai ailleurs et cela explique,

notamment, le renversement unanime des révolutionnaires allemands les

plus virulents (Fichte, Arndt, Jahn, etc.), qui prendront fait et cause

contre la domination napoléonienne, quitte à s’allier aux rois. Cette

optique franco-jacobine est fausse pour le monde celtique, où recours

aux racines et volonté révolutionnaire ne faisaient qu’un. Dès 1789,

Thomas Jones, un révolutionnaire anti-monarchiste, organise les premiers

“Gorsedd”, les assemblées druidiques, dont on se gausse au départ.

Cependant, tous s’y mettront rapidement avec enthousiasme, au Pays de

Galles, en Cornouailles et en Bretagne. Iolo Morganwg lance, le 21 juin

1792, jour du solstice d’été, une assemblée annuelle des Bardes.

Idées républicaines et renaissance des langues

En

1820, se crée en Ecosse la “Celtic Society”, sous l’impulsion,

notamment, du célèbre romancier Walter Scott, dont les opinions

politiques sont républicaines. Il utilise l’anglais pour son oeuvre mais

n’aborde que des thèmes hostiles à la monarchie d’origine normande, en

opposant les Saxons (Ivanhoe, Robin des Bois) aux Normands. En Flandre,

cette manière de présenter les choses sera reprise par Hendrik

Conscience, qui y ajoute, consciemment ou inconsciemment, la thématique

du Huguenot François Hotman: l’élément germanique est vecteur de liberté

populaire (ou de fougue révolutionnaire — ce qui n’est pas le cas de

Conscience, qui a l’appui de Léopold I), l’élément normand (chez Scott)

ou capétien (chez Conscience) est synonyme d’absolutisme et de tyrannie.

La “Celtic Society” de Walter Scott est à l’origine de deux revues, qui

paraîtront jusqu’à la fin du 19ème siècle, le “Celtic Magazine”, et le

“Celtic Monthly”. Ces publications se fixent deux buts: 1) promouvoir

les idées républicaines; 2) promouvoir la renaissance des langues

celtiques. La notion de “république”, que l’on répète inlassablement

aujourd’hui en France, sur un ton incantatoire qui nous agace

profondément en dehors des frontières de l’Hexagone, ne correspond dont

pas du tout à l’idée républicaine véhiculée dans les pays celtiques et

en Ecosse à l’époque de la révolution française.

En

1820, se crée en Ecosse la “Celtic Society”, sous l’impulsion,

notamment, du célèbre romancier Walter Scott, dont les opinions

politiques sont républicaines. Il utilise l’anglais pour son oeuvre mais

n’aborde que des thèmes hostiles à la monarchie d’origine normande, en

opposant les Saxons (Ivanhoe, Robin des Bois) aux Normands. En Flandre,

cette manière de présenter les choses sera reprise par Hendrik

Conscience, qui y ajoute, consciemment ou inconsciemment, la thématique

du Huguenot François Hotman: l’élément germanique est vecteur de liberté

populaire (ou de fougue révolutionnaire — ce qui n’est pas le cas de

Conscience, qui a l’appui de Léopold I), l’élément normand (chez Scott)

ou capétien (chez Conscience) est synonyme d’absolutisme et de tyrannie.

La “Celtic Society” de Walter Scott est à l’origine de deux revues, qui

paraîtront jusqu’à la fin du 19ème siècle, le “Celtic Magazine”, et le

“Celtic Monthly”. Ces publications se fixent deux buts: 1) promouvoir

les idées républicaines; 2) promouvoir la renaissance des langues

celtiques. La notion de “république”, que l’on répète inlassablement

aujourd’hui en France, sur un ton incantatoire qui nous agace

profondément en dehors des frontières de l’Hexagone, ne correspond dont

pas du tout à l’idée républicaine véhiculée dans les pays celtiques et

en Ecosse à l’époque de la révolution française.

Ainsi,

Thomas Muir, proclamé “Président d’Ecosse”, suite à une rébellion

républicaine en 1797, fuit en Irlande où il est reçu au sein de la

confrérie occulte des “United Irishmen”, opposés aux Anglais et à la

monarchie (avec leurs collègues des “United Scotsmen” et des “United

Englishmen”). Les “United Irishmen” se révolteront avec l’appui d’unités

françaises débarquées en 1797 mais, contrairement aux clivages à

l’oeuvre depuis le soulèvement catholique de gauche de Bernadette Devlin

en 1972, les nationalistes-révolutionnaires des “United Irishmen”

seront plutôt protestants que catholiques, ces derniers, inquiétés par

les dérapages de la révolution française en Vendée et en Bretagne,

seront plutôt loyalistes.

Des racines celtiques de l’idée républicaine en France

Autre

indice, qui confirme la thèse de Peter Berresford Ellis: les députés

républicains bretons de l’Assemblée Nationale française, Armand Kersaint

et Lafayette (homme de paradoxes...!) réclament une intervention

militaire ou navale pour sauver les républicains écossais de la défaite

et de la répression. Ces députés bretons sont opposés au centralisme

parisien et ne cessent de réclamer l’autonomie de la Bretagne,

inaugurant ainsi un filon qui perdure jusque aujourd’hui dans le

mouvement breton. Thomas Paine, Gaëlique écossais, rédige le premier

manifeste des “Droits de l’Homme”: l’édition gaëlique connaîtra, à

l’époque, un chiffre de vente et de diffusion plus important que sa

version française, preuve que les Jacobins, les BHListes parisiens

actuels et les chaisières du bazar droit-de-l’hommard, de Mitterrand à

Hollande, se soucient comme d’une guigne des véritables droits de

l’homme, qu’ils galvaudent au rang de pur slogan. Le premier manifeste

des “Droits de l’Homme” a été rédigé par un militant, peut-être naïf,

diront les conservateurs, mais dont les convictions républicaines ne

peuvent être mises en doute ni la volonté d’émanciper ses contemporains,

mais cette volonté n’est pas séparable d’un recours aux racines les

plus profondes. Robert Price, autre militant celtique du Pays de Galles,

écrit en 1776, suite à la révolution américaine, un manifeste “Civil

Liberties” qui inspirera les rédacteurs de la première constitution

républicaine française: il y a donc en celle-ci un élément républicain

gallois. Price en a été l’inspirateur, ainsi que son propre maître

Thomas Roberts. Les républicains celtisants insulaires sont donc, à un

certain moment, en porte-à-faux par rapport aux Bretons, qui abandonnent

l’idéal républicain vicié par les Jacobins et les centralistes

parisiens qui refusent la reconstitution du Parlement de Bretagne, et

adhèrent à la chouannerie royaliste.

L’oeuvre de Charles De Gaulle (1837-1880)

Au

dix-neuvième siècle, le celtisme breton sera structuré par Charles De

Gaulle (1837-1880), oncle du général de même nom et prénom. Natif de

Valenciennes, dans le Hainaut annexé et toujours occupé, cet homme,

malade et invalide, mourra dix ans avant la naissance de son neveu, que

l’on prénommera Charles en son souvenir. Les De Gaulle, originaires du

Hainaut mutilé et de la Flandre irrédente, ont des origines irlandaises,

en la famille d’un certain Sean McCartan, Colonel d’une brigade

irlandaise de l’armée royale française. Charles De Gaulle (numéro un)

est un infirme: il est paralysé et habite au 282 de la Rue de Vaugirard à

Paris. C’est dans ce logis, qu’il ne quittera pratiquement jamais,

qu’il va tout imaginer, explique Peter Berresford Ellis. Il devient le

secrétaire de “Breurez Breiz”, la société des poètes bretons de Paris,

où il rencontre Théodor Hersart de la Villemarqué (1815-1895), qui a

publié en 1836 le “Barzaz Breiz”, anthologie remarquée de chants

populaires de la Bretagne. Les deux hommes sont également liés à

l’Association Bretonne, fondée auparavant par Armand de la Rouerie en

1791. Elle avait pour objectif de restaurer l’autonomie de la Bretagne

(comme avant 1532). De la Rouerie restera fidèle à la révolution

française, en dépit de son départ pour l’Amérique, jusqu’à l’abolition

du Parlement de Bretagne. Il meurt en 1793. Son Association est dissoute

mais recréée en 1843, formulant les mêmes revendications. En 1858, elle

est à nouveau dissoute par Napoléon III, bête noire des polémistes en

Belgique à l’époque, sans doute pour cette hostilité à toute autonomie

bretonne mais surtout pour son annexion, jugée totalement inacceptable à

Bruxelles, de la Savoie et du Comté de Nice, encore deux fragments de

l’ancienne Burgondie impériale détachés d’un Etat héritier de ce

Saint-Empire: la crainte était grande de voir Napoléon III, comme

auparavant Philippe le Bel ou Louis XIV, diriger ses efforts vers

l’espace bas-lotharingien, après avoir grignoté l’espace burgonde ou

haut-lotharingien. Charles De Coster, libertaire d’opinion, ne se

lassera pas de fustiger ce “Napoléon-le-petit”, comme disait Victor Hugo

en exil à Bruxelles, et le Philippe II de son “Tyl Uilenspiegel” est

parfois une caricature de Napoléon III.

Charles

De Gaulle le celtisant, est royaliste, catholique et conservateur,

contrairement à bon nombre de celtisants des Iles Britanniques. Il fait

basculer le mouvement breton, jusqu’aux années 60 du 20ème siècle, dans

le camp conservateur, avec l’appui, il faut le dire, d’un roman à grand

succès, celui d’Alexis-François Rio, intitulé “La petite Chouannerie”

(1842). Ce roman donne le coup d’envoi à la volonté récurrente, en

Bretagne, de suggérer une autre vision de l’histoire. La revue “Stur”

d’Olier Mordrel, avant la seconde guerre mondiale, son livre “Le mythe

de l’Hexagone”, les articles de la revue “Gwenn ha Du”, sont autant

d’expressions de cette volonté. De Gaulle plaide pour la résurrection de

la langue, comme les celtisants des Iles Britanniques s’efforcent de

raviver le gallois ou le gaëlique irlandais. Les efforts de De Gaulle

seront dès lors plus linguistiques que politiques. Autre petit fait

intéressant à signaler: lorsque le Gallois Michael D. Jones fonde une

colonie galloise en Patagonie, De Gaulle soutient le projet mais demande

de respecter là-bas l’identité araucarienne: nous voyons là l’émergence

d’un thème cher à Jean Raspail, la défense de toutes les racines, et au

créateur de bandes dessinées Bilal, qui fait émigrer tout un village

breton, hostile à des promoteurs immobiliers sans scrupules, vers la

pampa argentine. De Gaulle veut une langue celtique unifiée, d’abord en

Bretagne même, puis dans l’ensemble de l’espace celtophone. Sous son

impulsion, les études celtiques sont enfin prises au sérieux en milieux

académiques. Une véritable renaissance peut commencer, se consolider et

être sûre de sa pérennité.

Les trois tendances du mouvement celtique

Trois tendances vont alors se juxtaposer dans le mouvement celtique, toutes nations particulières confondues:

1. Une

tendance littéraire avec l’émergence d’une littérature d’inspiration

celtique mais rédigée en français ou en anglais. William Butler Yeats en

sera l’exemple le plus connu mais son ésotérisme, assez éthéré, sera

critiqué notamment par la revue “Stur” en Bretagne, cet ésotérisme

oblitérant toute référence directe au réel concret, tout recours fécond

au “vécu” (Mordrel).

2. Une

tendance purement philologique qui se focalisera sur la renaissance des

langues et leur emploi dans la vie quotidienne et publique.

3. Une

tendance politique, qui englobera le travail littéraire et le travail

philologique mais les doublera de revendications politiques et sociales,

articulées dans les parlements et dans la vie politique du Royaume-Uni

surtout, dont la dévolution sous Blair, avec l’émergence de parlements

autonomes gallois et écossais et les tentatives actuelles de faire

aboutir un référendum pour l’indépendance de l’Ecosse sont les dernières

manifestations.

Cens décent, “fixity of tenure”, Home Rule

La

dimension politique du combat celtique, voire pan-celtique, va

s’arc-bouter dans un premier temps sur un problème très important et

fort épineux: la question agraire, suite notamment aux famines qui ont

frappé l’Irlande. La question agraire n’est pas résolue dans le

Royaume-Uni au 19ème siècle, ni en Irlande ni en Ecosse. Au Pays de

Galles, elle se greffe sur le problème du “tithe”, soit le paiement

d’une dîme au propriétaire terrien (généralement protestant et anglais).

Le but des “Panceltes” qui veulent résoudre la question agraire est

d’imposer aux latifundistes qu’ils se satisfassent d’un cens décent et

qu’il acceptent la “fixity of tenure”, soit le droit des exploitants

ruraux à ne pas être chassés de leur lopin. Ce combat sera notamment

mené par William O’Brien (1852-1928), dont l’inspiration

politico-culturelle était panceltique, mais dont l’action était

concrète: il fut, outre un combattant pour le droit des petits paysans

irlandais contre les propriétaires absents (les “absentee lords”), un

défenseur de l’idée de “Home Rule”. Lloyd George, avant de détenir les

plus hautes fonctions dans le Royaume-Uni, était partisan d’une alliance

parlementaire entre députés gallois et irlandais (la périphérie contre

le centre) et d’un “self-government” gallois, équivalent du Home Rule

irlandais réclamé à Dublin. Dans le sillage de ce combat pour la

question agraire et pour le Home Rule naît l’association culturelle

“Conradh na Gaeilge”, visant la renaissance des langues dans la vie

quotidienne: elle militera pour le bilinguisme dans les écoles.

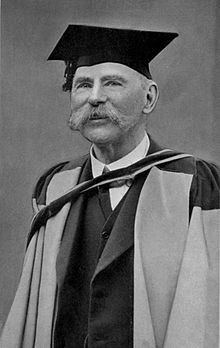

A

l’aube du 20ème siècle, les anciennes structures panceltiques sont

remplacées par le “Celtic Congress” puis par la “Celtic League”. Ce sont

des organisations faîtières qui chapeautent tout le mouvement

panceltique. La figure principale, la plus notable, dans le cadre de ces

organisations a été le Dr. Douglas Hyde (1860-1949), issu directement

du “Conradh na Gaeilge”. Il sera le premier président de l’Irlande

indépendante en 1937. Avant cela, il fut le premier professeur

d’irlandais moderne (“Modern Irish”) à l’Université de Dublin. Des

tiraillements existaient dans le mouvement irlandais avant la première

guerre mondiale: fallait-il privilégier le combat linguistique, en

visant l’ancrage de l’irlandais moderne dans les réseaux d’enseignement?

Ou fallait-il privilégier l’union panceltique? La majorité a privilégié

le combat linguistique; le combat panceltique était jugé difficile

voire impossible sur le plan purement pragmatique à l’époque: de plus,

il se heurtait à des clivages religieux qu’on ne saurait minimiser; les

Irlandais étaient majoritairement catholiques et puisaient dans les

ressources de leur catholicisme des énergies pour combattre

l’Angleterre, tandis que les Ecossais étaient majoritairement

presbytériens et les Gallois, méthodistes. Dans ces réseaux, issus du

“Conradh na Gaeilge”, s’activait un futur martyr de la cause irlandaise,

Padraig Pearse (1879-1916), l’un des seize fusillés suite à

l’insurrection des Pâques 1916. Pearse mêlait dans son oeuvre des

références au passé païen d’avant la conversion de l’Irlande par Patrick

à un catholicisme celtique de l’époque mérovingienne, dont l’idéalisme

de Columcille, l’un des sauveteurs de l’héritage antique. Il développait

une éthique du sacrifice, à laquelle il a eu le courage de ne pas se

soustraire.

A

l’aube du 20ème siècle, les anciennes structures panceltiques sont

remplacées par le “Celtic Congress” puis par la “Celtic League”. Ce sont

des organisations faîtières qui chapeautent tout le mouvement

panceltique. La figure principale, la plus notable, dans le cadre de ces

organisations a été le Dr. Douglas Hyde (1860-1949), issu directement

du “Conradh na Gaeilge”. Il sera le premier président de l’Irlande

indépendante en 1937. Avant cela, il fut le premier professeur

d’irlandais moderne (“Modern Irish”) à l’Université de Dublin. Des

tiraillements existaient dans le mouvement irlandais avant la première

guerre mondiale: fallait-il privilégier le combat linguistique, en

visant l’ancrage de l’irlandais moderne dans les réseaux d’enseignement?

Ou fallait-il privilégier l’union panceltique? La majorité a privilégié

le combat linguistique; le combat panceltique était jugé difficile

voire impossible sur le plan purement pragmatique à l’époque: de plus,

il se heurtait à des clivages religieux qu’on ne saurait minimiser; les

Irlandais étaient majoritairement catholiques et puisaient dans les

ressources de leur catholicisme des énergies pour combattre

l’Angleterre, tandis que les Ecossais étaient majoritairement

presbytériens et les Gallois, méthodistes. Dans ces réseaux, issus du

“Conradh na Gaeilge”, s’activait un futur martyr de la cause irlandaise,

Padraig Pearse (1879-1916), l’un des seize fusillés suite à

l’insurrection des Pâques 1916. Pearse mêlait dans son oeuvre des

références au passé païen d’avant la conversion de l’Irlande par Patrick

à un catholicisme celtique de l’époque mérovingienne, dont l’idéalisme

de Columcille, l’un des sauveteurs de l’héritage antique. Il développait

une éthique du sacrifice, à laquelle il a eu le courage de ne pas se

soustraire. Une ambiance révolutionnaire

Le

“Celtic Congress” avait des dimensions essentiellement académiques. Il

voulait celtiser l’enseignement et a donc axé son combat sur la question

scolaire en Irlande. C’est à ce niveau que se rejoignent les dimensions

culturelles et politiques parce que ce combat devait se gagner

forcément dans les assemblées élues et légiférantes. La propagande

anglaise soulignait alors l’“archaïsme” qu’il y avait à parler et écrire

des langues celtiques: Pearse et ses compagnons rétorquèrent que les

parler devenait de ce fait un acte politique contestataire de l’ordre

établi. En 1914, avec l’éclatement de la Grande Guerre, le “Celtic

Congress” a dû interrompre ses activités. Elles ne reprendront ni en

1915 ni en 1916. Elles reprennent toutefois en 1917, quand le souvenir

cuisant de l’échec de l’insurrection d’avril 1916 se fait encore

douloureusemet sentir. Ces activités se font à feu doux. Pearse est

mort, d’autres sont encore emprisonnés. L’ambiance est révolutionnaire.

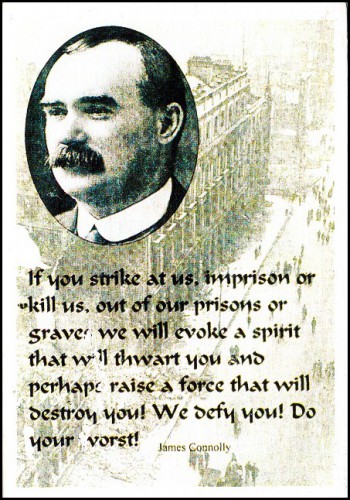

Parmi les fusillés de 1916, il y avait le fougueux et très original

leader socialiste irlandais, James Connolly, adepte et théoricien d’un

marxisme virulent (appelé à résoudre la question agraire et les

problèmes ouvriers), mais un marxisme “hibernisé”, avec des références à

la mythologie celtique. Peter Berresford Ellis, également auteur d’une

histoire du mouvement ouvrier irlandais (1), rappelle quelles ont été

les grandes lignes de ce marxisme hibernisé. Il repose principalement

sur l’idée d’un “communisme primitif” des tribus celtiques irlandaises,

avant la conquête anglaise du 12ème siècle. Friedrich Engels apprendra

même des rudiments de la langue celtique d’Irlande pour étudier ces

structures tribales communautaires, avant d’ajouter un chapitre (jamais

achevé) de son ouvrage essentiel sur les “Origines de la famille, de la

propriété privée et de l’Etat”. L’appui de Marx et d’Engels à

l’indépendantisme irlandais, comme expression de la lutte des classes et

de l’émancipation des ruraux exploités par les latifundistes, ont

suscité l’enthousiasme non seulement des pionniers du socialisme

irlandais mais aussi des nationalistes, qui seront toujours

reconnaissants à l’endroit et de Marx et d’Engels.

James Connolly: alchimie marxiste et nationaliste

De

cet enthousiasme du “Dr. Marx” qui prend fait et cause pour

l’indépendance de l’Irlande, même face à l’hostilité des socialistes

anglais, découle le mixte, étonnant ailleurs en Europe et dans le monde,

de nationalisme et de marxisme. Pierre Joannon, dans son “Histoire de

l’Irlande et des irlandais” (Perrin, Paris, 2006), nous explique très

bien l’alchimie nationaliste et marxiste de la pensée de James Connolly,

tout comme, en marquant une distance plus nette, l’historien anglais F.

S. L. Lyons (2) nous avait démontré comment nationalisme, catholicisme

et socialisme s’étaient combinés en une synthèse originale et

difficilement transposable en d’autres contextes. Pour Connolly, le

socialisme en place, devenu routinier et opportuniste, ne faisait plus

que du “syndicalisme étroit aux objectifs limités” (Joannon, op. cit.,

p. 345). Le socialisme irlandais devait donc recevoir un apport

d’énergie complémentaire que seul le nationalisme pouvait lui procurer,

surtout le mixte de catholicisme sacrificiel et de nationalisme celtique

mythologisé, chanté par Padraig Pearse (3). Ces réflexions sur le

combat social, bien ancré dans le mouvement ouvrier et marxiste de son

époque, et sur l’apport indispensable de la religion, de la mythologie

et du nationalisme, conduisent Connolly à se joindre aux insurgés de

Pâques 1916, à être capturé par les Anglais les armes à la main dans le

“Grand Post Office” de Dublin et d’être condamné à mort et exécuté.

Peter Berresford Ellis rappelle qu’en pleine guerre, les ouvrirers

gallois envisagent de faire grève pour obtenir la grâce de Connolly. Ils

volent même des explosifs qui seront expédiés en Irlande. Plus tard,

des volontaires gallois et écossais (notamment la “Scottish Brigade” de

Jim Reeder) se battront aux côtés des insurgés républicains entre 1919

et 1923.

Les

événements qui secouent l’Irlande de 1916 à 1923 éveillent les esprits

en Bretagne armoricaine. Les militants bretons sont fascinés par la

création du premier Etat celtique moderne. Morvan Marchal est l’un de

leurs chefs de file. Il appelle en 1925 les peuples celtiques à créer

une organisation faîtière pour défendre leurs droits politiques et

culturels, doublé d’un “Comité international pour les minorités

nationales”. Forts de cette idée, les Bretons de “Breizh Atao” dépassent

très vite les limites du seul “panceltisme”; ils appellent Corses,

Flamands et Basques à se joindre à leur combat. Du “panceltisme”, on

passe à l’idée d’un fédéralisme européen, celui que véhiculeront, chacun

à leur manière et en dehors de tout contexte socialiste et marxiste,

des figures comme Olier Mordrel, Marc Augier (dit “Saint-Loup”), Jean

Mabire ou Yann-Ber Tillenon. “Breizh Atao” est ainsi la toute première

organisation politique à énoncer l’idée d’un parlement européen, ne

représentant pas des partis (corrompus) mais des populations réelles,

concrètes, inscrites dans l’histoire.

De quelques nationalistes écossais

Le

clivage gauche/droite, tel qu’il est manipulé par les idéologies

dominantes et leurs médias actuellement, n’est nullement de mise quand

on évoque les pages de l’histoire du panceltisme. Ainsi, le nationaliste

écossais, le baron Ruraidh Erskine, est un aristocrate de vieille

famille mais aussi un marxiste et un socialiste, qui va transmettre au

nationalisme écossais, jusqu’à nos jours où il enregistre ses meilleurs

succès, une idéologie de gauche. Erskine est en faveur d’une “république

socialiste d’Ecosse”, tout comme son compatriote John Mclean

(1879-1923), mort des suites des tortures qu’il a endurées après avoir

protesté contre “la guerre impérialiste imposée aux Ecossais” en 1914.

Dix mille personnes suivent son cercueil jusqu’au cimetière, à Glasgow

lors de ses obsèques. Erskine, qui prend le relais de ce martyr,

encourage, outre la lutte ouvrière comme Connolly en Irlande avant 1914,

des aspects plus traditionnels, plus culturels et littéraires, selon

les bonnes habitudes prises en pays celtiques. Lewis Spence (1874-1950)

s’intéresse ainsi au druidisme, à l’art magique, aux traditions

celtiques en général. Hugh MacDiarmid (1892-1978) lance le mouvement de

la “Scottish Renaissance” qui ne se borne pas à ressusciter le gaëlique

écossais des franges littorales occidentales de l’Ecosse mais aussi les

dialectiques germanisés (influencés par l’anglais et le norvégien) des

autres territoires écossais. MacDiarmid est également, comme Erskine,

partisan d’une “république radicale-socialiste d’Ecosse”. Il est l’un

des fondateurs du SNP (“Scottish National Party”) en 1928, ce qui nous

ramène à l’actualité britannique, où, justement, ce SNP a le vent en

poupe et s’apprête à demander que se tienne un référendum sur

l’indépendance de l’Ecosse. Les avatars du nationalisme écossais nous

montrent clairement que les démarches panceltiques sont inséparables des

questions sociales et du monde ouvrier traditionnel, teinté de marxisme

mais d’un marxisme somme toute bien différent de ce que nous

connaissons sur le continent.

L’itinéraire étonnant de Hugh MacDiarmid

Revenons

à MacDiarmid: son marxisme, rappelle Peter Berresford Ellis, n’est ni

celui d’un Marchais et du PCF ni celui de la RDA ou de l’URSS mais, bien

évidemment, celui de Connolly. MacDiarmid a également eu sa (brève)

période mussolinienne, ce qui étonnera plus d’un simplet qui gobe

aujourd’hui les terribles simplismes des médias actuels. Mais Mussolini

était un socialiste vigoureux, aimé de Lénine, et, surtout, apprécié de

Jules Destrée chez nous, dont l’énorme statue de bronze se dresse sur

une place à Charleroi, sans qu’on ne se rappelle qu’il fut un vibrant

mussolinien! L’engouement passager de MacDiarmid pour Mussolini ne

l’empêche pas de devenir communiste par la suite pour être exclu plus

tard pour “déviationnisme national”. Cette exclusion ne l’empêche pas

d’être réintégré, à un moment fort mal choisi, en 1956, immédiatement

après l’intervention soviétique en Hongrie.

Exclusion des Bretons et discours de De Valera

La

persistance d’une fidélité à Marx —qui avait réclamé l’indépendance de

l’Irlande dès les années 60 du 19ème siècle et avait ébauché des plans

précis pour concrétiser ce projet— fait qu’après la seconde guerre

mondiale, les Bretons sont exclus de l’orbe panceltique, vu l’engagement

de nombreux nationalistes dans une formation paramilitaire, la “Bezen

Perrot”, mise sur pied et armée par l’occupant allemand, pour venger un

prêtre philologue très populaire, le paisible Abbé Perrot, assassiné par

des militants communistes pro-français. Le mouvement nationaliste

breton, en porte-à-faux idéologique par rapport aux autres nationalismes

celtiques des Iles Britanniques, subit la répression française de plein

fouet à partir de la fin 1944. Dans les Iles, la situation est calme:

l’Irlande est restée neutre et les Ecossais et les Gallois ont combattu

dans le camp allié. En 1947 se crée la “Celtic Union”, avec l’appui du

Président irlandais Eamon de Valera (1882-1975). Celui-ci adresse un

message intéressant à relire à ses amis gallois. Peter Berresford Ellis

nous en rappelle la teneur et la clarté: “En

étant fidèles à leurs traditions et à leurs langues, même dans des

circonstances qui peuvent être jugées très critiques, les Gallois ont

prouvé qu’une nation peut préserver son individualité tant que sa

langue, qui lui procure l’expression le plus parfaite de sa

personnalité, demeure utilisée dans la vie quotidienne. Un lien fort

relie le peuple du Pays de Galles à celui d’Irlande, non seulement parce

tous deux procèdent de la même matrice celtique, mais aussi parce

qu’ils marquent une dévotion aux choses de l’esprit; cette attitude a

été prouvée au-delà de tout doute possible par le désir passionné de

chacune de ces nations à préserver leur culture. Nos deux nations savent

qu’en agissant ainsi, elles sauvegardent quelque chose qui enrichit

l’humanité toute entière, et, en particulier, renforce les liens qui

unissent les peuples celtiques entre eux”. On retiendra de ce

discours la nécessité impérieuse de garder sa langue ou ses traditions

dans la vie quotidienne. Aussi que toute politique sérieuse, acceptable,

toute politique qui n’est pas inéluctablement vouée à sombrer dans la

plus veule des trivialités, doit uniquement envisager les “choses de

l’esprit”, comme le voulait aussi un précurseur fascinant du

nationalisme irlandais au 19ème siècle, Thomas Davis. La primauté

accordée au spirituel par De Valera en 1947 permet effectivement

d’enrichir l’humanité entière: les idéologies et les pratiques

politiques qui n’accordent pas cette primauté à la culture, à la

mémoire, constituent donc, sous-entendu, autant de dangers pour tous les

hommes, quelles que soient leurs origines, leur race, leur position sur

la carte du globe.

En

1947, les Bretons sont toujours exclus des organisations faîtières

panceltiques. Mais les Gallois et les Ecossais finissent par apprendre

que la répression française ne frappe pas seulement les volontaires de

la “Bezen Perrot”. D’autres Bretons, apolitiques et non collaborateurs,

parfois fort hostiles à l’idéologie nationale-socialiste allemande, ont

été assassinés par les Français, dont le poète Barz Ar Yeodet,

l’historienne Madame de Gerny et les écrivains Louis Stephen et Yves de

Cambourg. Ces dérapages, les Gallois ne peuvent les admettre. Ils

envoient une délégation en Bretagne et en France qui mènera une enquête

minutieuse du 22 avril au 14 mai 1947. Le rapport de cette délégation

est accablant pour Paris. Il donne tort à la France sur toute la ligne.

Les Gallois déclenchent alors une campagne de presse dans tout le monde

anglo-saxon qui conduit notamment à la grâce du militant Geoffroy,

condamné à mort. Les Bretons sont aussitôt réhabilités et à nouveau

acceptés dans les organisations panceltiques: l’attitude de la France

est si inacceptable aux yeux des nationalistes gallois marxisés que la

collaboration avec l’Allemagne hitlérienne est considérée sans doute

comme un pis-aller, de toutes les façons comme un dérapage inéluctable

dans le contexte tragique de l’époque.

Sean MacBride

En

1948, les Unionistes pro-britanniques gagnent les élections en Ulster,

créant de la sorte les conditions d’une partition définitive de l’Ile

Verte. Cette victoire conduit à l’émergence du “mouvement

anti-partition”, dont les objectifs se poursuivent encore de nos jours.

De Valera: “Pour

nous, c’est une simple question de justice. L’Irlande est une; c’est

donc une injustice criante que nous soyons partagés entre deux Etats. La

partition est un mal qui doit être rectifié”. Dans la suite de son

discours, résumé par Peter Berresford Ellis, De Valera exprimait son

espoir de voir les peuples celtiques apprendre davantage les uns des

autres parce qu’une nouvelle société, partout dans le monde, ne pouvait

se construire que sur base de rapports entre ethnies profondément

enracinées et non sur base de rapports entre empires ou Etats

multi-nationaux, dominés par une seule nation. Il n’y avait pas de

meilleur plaidoyer pour un ethnopluralisme planétaire, l’année même où

les blocs se formaient suite au “coup de Prague” et allaient enfermer

les peuples jusqu’à la perestroïka dont les retombées n’apporteront pas

l’émancipation mais un esclavage nouveau sous l’emprise du

néo-libéralisme.

Le ministre irlandais des affaires étrangères, Sean MacBride, fils de

John MacBride, fusillé en 1916, avait été le chef de l’état-major de

l’IRA. Cet avocat, fondateur du “Clann na Poblachta”, petit parti

nationaliste radical, deviendra aussi le président d’Amnesty

International, puis obtiendra le Prix Nobel de la Paix en 1974 et le

Prix Lénine de la Paix en 1977! L’homme était un nationaliste irlandais

pan-celte. Interviewé par le journal “Le Peuple breton”, il déclare,

rappelle Peter Berresford Ellis: “Ce

qui manque au monde, c’est un idéal basé sur un système où la liberté

et la dignité humaines sont reconnues parce que la liberté,

l’indépendance et l’intégrité des peuples sont protégées... les peuples

celtiques peuvent aider (le monde) à propager cet idéal, qui est absent

aujourd’hui”.

Le ministre irlandais des affaires étrangères, Sean MacBride, fils de

John MacBride, fusillé en 1916, avait été le chef de l’état-major de

l’IRA. Cet avocat, fondateur du “Clann na Poblachta”, petit parti

nationaliste radical, deviendra aussi le président d’Amnesty

International, puis obtiendra le Prix Nobel de la Paix en 1974 et le

Prix Lénine de la Paix en 1977! L’homme était un nationaliste irlandais

pan-celte. Interviewé par le journal “Le Peuple breton”, il déclare,

rappelle Peter Berresford Ellis: “Ce

qui manque au monde, c’est un idéal basé sur un système où la liberté

et la dignité humaines sont reconnues parce que la liberté,

l’indépendance et l’intégrité des peuples sont protégées... les peuples

celtiques peuvent aider (le monde) à propager cet idéal, qui est absent

aujourd’hui”.

De

1947 à 1954, l’idéal panceltique est porté, entre autres organisations,

par la revue “An Aimsir Cheilteach”, soucieuse de l’avenir des langues

sans exclure un souci profond et permanent pour les questions sociales,

en bonne logique “connollyste”. Cet engagement social rapproche les

militants panceltes du “Labour” britannique. Mais suscite aussi les

moqueries acides de la presse anglaise. En France, la répression

jacobine, portée par son habituelle bêtise à front de taureau, s’abat

sur cette revue, qui est interdite. Car le recours aux “interdits”, en

bonne logique orwellienne, est une pratique qui coïncide avec la devise

de la “République”: liberté, égalité, fraternité... MacBride, avocat,

estime, pour sa part, que c’est une violation des droits de l’homme et

engage un procès contre l’Etat français, qu’il gagne bien évidemment.

Comique: la patrie des “droits de l’homme”, qui se targue de cette

qualité depuis les délires à l’emporte-pièce énoncés par le très

médiatisé Bernard-Henri Lévy, a été condamnée pour violation des droits

de l’homme, lors d’un procès mené par un ministre irlandais des affaires

étrangères, Prix Nobel et Prix Lénine de la Paix et président d’Amnesty

International... Un petit épisode à rappeler, un sourire narquois aux

lèvres, quand on a devant soi un fort en gueule qui pontifie son pauvre

catéchisme “droit-de-l’hommard” à la sauce BHL! L’hydre jacobine cède de

mauvaise foi: la revue n’est plus interdite. On fait simplement

pression pour qu’elle ne soit pas distribuée. Rien de nouveau sous le

soleil!

Première session du “Conseil de l’Europe”

En

1949, se tient la première session du “Conseil de l’Europe”, présidé

par Paul-Henri Spaak. Les délégués irlandais déclarent que “l’Europe a

sombré dans un marécage” et que “la vision celtique (ethnopluraliste

définie par De Valera et MacBride) peut la sauver”. John Legonna

(1918-1978) abondait dans ce sens, lors de son discours: “par

leur exemple et par l’action de leurs dirigeants, les peuples celtiques

pourraient fournir à l’Europe une voie pour retrouver le salut et

s’extraire du marais dans lequel s’enfonce progressivement la

civilisation européenne. Nous, dans les pays celtiques, disposons de

tous les éléments nécessaires pour mener à bien une tâche historique de

la sorte. Nous, les Celtes, avons toujours une puissante contribution à

offrir à la civilisation humaine”. Les délégués celtiques demandent

la création d’une “Union Fédérale des Nationalités Européennes”, pour

sauvegarder les droits des minorités ethniques. Ce sera en vain: la

Grande-Bretagne bloque la résolution parce qu’elle ne veut pas que les

Irlandais d’Eire ouvrent le dossier de la partition, qu’ils jugent

inique. La France, elle, refuse la constitution d’une “Court européenne

des Droits de l’Homme”! Encore un bon rappel pour les zélotes actuels...

Les Irlandais, dépités, haussent les épaules: “encore une manifestation

des ‘power politics’”, conclueront-ils.

Une

autre figure, également mise en exergue par Peter Berresford Ellis,

mérite d’être extraite de l’oubli, celle de la juriste galloise Noëlle

Davies, auteur d’ouvrages sur le nationaliste romantique Danois

Grundvigt et sur Connolly. Elle suggère, pour les peuples celtiques

comme pour les peuples européens, un modèle “pan-nordique”, semblable à

l’Union Scandinave. En 1961, la “Celtic League” élit comme Président le

Breton Alan Heusaff, un ancien combattant de la “Bezen Perrot”, qui

lance la revue “Cairn”, qui paraît toujours actuellement.

Le

panceltisme, qui permet de penser le politique en dehors du clivage

gauche/droite, tel que nous le subissons dans le prêt-à-penser dominant,

ouvre des pistes non encore exploitées:

- l’anti-impérialisme

en des termes euro-centrés, centré sur des identités européennes

visibles et concrètes et non sur des identités loitaines difficiles à

comprendre, soit un anti-impérialisme qui ne soit pas uniquement à

l’usage de peuples du dit “tiers monde”, quoique ces derniers ont

évidemment bien le droit d’en développer des formes propres, à leur bon

usage; l’impérialisme contemporain pratique la colonisation mentale et

la dépendance économique en Europe aussi: ce que bon nombre de

tiers-mondistes des années 60 et 70 avaient oublié.

- Un

socialisme réel, non détaché d’une certaine matrice marxiste, qui

pourrait renouer aussi avec des filons fédéralistes-proudhoniens, comme

l’avaient proposé les auteurs d’un groupe animé à Nice par Alexandre

Marc ou certains théoriciens italiens; la solidarité populaire,

génératrice de formes politiques socialistes, ne peut être optimale

qu’au sein d’identité concrètes; les autres formes de socialismes

s’accomodent trop aisément du système; on l’a vu avec le

néo-libéralisme, la fausse “troisième voie” du travailliste Blair, le

bellicisme de ce dernier, les timidités et les atermoiements des

sociaux-démocrates qui fâchaient déjà James Connolly.

- Un

féminisme sainement conçu dans le sillage d’une autre héroïne

irlandaise, dont il faudra un jour parler à cette tribune, la Comtesse

Markiewicz (1869-1927), où la citoyenne d’une république socialiste,

nationaliste et panceltique aurait été un “zoon politikon” au même titre

que les mâles.

- Une

piste écologique intéressante, où la préservation de la nature est

aussi un impératif dicté par le désir naturel de préserver les paysages

exaltés par la poésie traditionnelle et les traditions populaires. Cette

piste écologique est inséparable d’un recours au local, même de

dimensions réduites, au nom du slogan “Small is beautiful” de Kohr et

Schumacher, et surtout respectueuse des “lois de la variété requise”,

selon l’idée qu’avait formulée le militant breton devenu citoyen

irlandais, Yann Fouéré.

S’engager

sur les pistes qu’ouvrent les études serrées du panceltisme ou du

socialisme irlandais, comme celles réalisées par Peter Berresford Ellis,

permet de s’insinuer profondément dans les dispositifs de nos

adversaires, d’utiliser leur propre vocabulaire en lui donnant une

épaisseur bien plus substantielle, en le ramenant de force à ses

matrices historiques: en effet, la métapolitique d’en face procède par

affirmations péremptoires, assénées par la répétition ad nauseam

dans les “mainstream medias”, par une méthode Coué qui finit par

saoûler. Toutes ses affirmations, aussi tonitruantes que boîteuses,

qu’elles se réfèrent à une forme ou une autre de marxisme ou au corpus

des “droits de l’homme”, sont posées comme détachées de tout contexte

historique. Elles n’ont dès lors aucune consistance car leur donner

consistance, en les plongeant dans un empirisme historique, serait les

transformer en armes redoutables contre le système planétaire, aliénant

et amnésique qui nous oppresse. Le nationalisme et le socialisme

identitaires des Irlandais a bien fait fléchir l’Empire britannique au

faîte de sa puissance. Le système ne veut pas de consistance car toute

consistance est, en fin de compte, un matériau pour l’érection d’un môle

de résistance à l’homogénéisation globale, à l’homocratie en marche

(Jan Mahnert). Nous voulons redonner de la consistance à nos peuples

pour qu’ils s’émancipent, tout comme BHL veut nous arracher à nos

racines et à nos mémoires pour que nous soyons d’éternels moutons de

Panurge. Le modèle irlandais est une bonne source d’inspiration pour

réapprendreà résister.Une source d’inspiration à laquelle nous allons

sans cesse retourner, ainsi qu’à d’autres chantiers similaires. J’espère

que le résultat de ce colloque sera de susciter de telles vocations.

Robert Steuckers.

(Forest-Flotzenberg, février 2013; version finale: août 2013).

Notes:

(1) Peter Berresford Ellis, Historia de la clase obrera irlandesa, Ed. Hiru, Hundarribia (Guipuzcoa), 2013 (traduction espagnole d’un livre aujourd’hui épuisé et intitulé A History of the Irish Workig Class, 1985).

(2) F. S. L. Lyons, Culture and Anarchy in Ireland 1890-1939, Oxford University Press, 1982.

(3) F. S. L. Lyons, op. cit.; cf. également: Ruth Dudley Edwards, Patrick Pearse, The Triumph of Failure, Gollancz, London, 1977.

Commentaires

Enregistrer un commentaire