Des communautés européennes en voie de disparition...

par Robert Steuckers

Recension: Karl-Markus GAUSS, Die sterbenden Europäer, Unterwegs zu den Sepharden von Sarajevo, Gottscheer Deutschen, Arbëreshe, Sorben und Aromunen, Mit Photographien von Kurt Kaindl, DTV, München, Nr.30.854, 2011 (5. Ausgabe), ISBN 978-3-423-30854-0.

Dans

l’ABC politique qui nous est cher, déplorer avec anxiété la disparition

des faits communautaires, des communautés humaines réelles, de chair et

de sang, est une constante, couplée à une anthropologie pessimiste qui

ne voit pas de “progrès” dans leur disparition mais qui constate,

amèrement, que ce que l’on baptise “progrès” est en réalité une terrible

“régression” dans la diversité humaine. Bon nombre d’ethnologues,

d’écologistes, d’anthropologues déplorent, à très juste titre, la

disparition de langues et de petites communautés ethniques dans la

jungle d’Amazonie ou dans les coins les plus reculés de Bornéo ou de la

Nouvelle-Guinée. Mais ce triste phénomène se passe en Europe aussi, sous

l’oeil indifférent de toutes les canailles qui donnent le ton, qui

détiennent les clefs du pouvoir politique et économique, qui n’ont

aucune empathie pour les éléments humains constitutifs d’une réalité

charnelle irremplaçable si elle venait à disparaître. Pour se rappeler

que le phénomène de la “mort ethnique” n’est pas seulement d’Amazonie ou

d’Insulinde, il suffit de mentionner la disparition des Kachoubes, des

Polaques de l’Eau ou des derniers locuteurs de la vieille langue

prussienne (du groupe des langues baltiques), suite à la seconde guerre

mondiale.

Dans

l’ABC politique qui nous est cher, déplorer avec anxiété la disparition

des faits communautaires, des communautés humaines réelles, de chair et

de sang, est une constante, couplée à une anthropologie pessimiste qui

ne voit pas de “progrès” dans leur disparition mais qui constate,

amèrement, que ce que l’on baptise “progrès” est en réalité une terrible

“régression” dans la diversité humaine. Bon nombre d’ethnologues,

d’écologistes, d’anthropologues déplorent, à très juste titre, la

disparition de langues et de petites communautés ethniques dans la

jungle d’Amazonie ou dans les coins les plus reculés de Bornéo ou de la

Nouvelle-Guinée. Mais ce triste phénomène se passe en Europe aussi, sous

l’oeil indifférent de toutes les canailles qui donnent le ton, qui

détiennent les clefs du pouvoir politique et économique, qui n’ont

aucune empathie pour les éléments humains constitutifs d’une réalité

charnelle irremplaçable si elle venait à disparaître. Pour se rappeler

que le phénomène de la “mort ethnique” n’est pas seulement d’Amazonie ou

d’Insulinde, il suffit de mentionner la disparition des Kachoubes, des

Polaques de l’Eau ou des derniers locuteurs de la vieille langue

prussienne (du groupe des langues baltiques), suite à la seconde guerre

mondiale.

Karl-Markus

Gauss, né en 1954 à Salzbourg, est aujourd’hui le directeur de la revue

“Literatur und Kritik”. Ses livres sont traduits en de nombreuses

langues et obtiennent souvent des prix très prestigieux. “Die sterbenden

Europäer” part d’un axiome philosophique fondamental: l’Europe doit sa

dimension plurielle, sa qualité culturelle intrinsèque, à l’existence de

ces communautés battues en brèche, laminées sous les effets délétères

de la pan-médiatisation —qui, comme l’avait prévu Heidegger, allait

induire les hommes à oublier ce qu’ils sont vraiment, à ne plus river

leurs regards sur les chemins de leur lieu natal— du “tout-économique”,

des idéologies réductrices et universalistes, et, enfin, des avatars du

jacobinisme étatique et éradicateur qui ne cesse de sévir.

La communauté sépharade de Sarajevo

Gauss

commence par évoquer la communauté sépharade de Sarajevo, issue de la

diaspora venue de l’ancienne Espagne musulmane, après la chute de

Grenade en 1492 et les autres expulsions qui se sont succédé jusqu’aux

premières années du 17ème siècle. La langue espagnole, castillane, s’est

perpétuée à Sarajevo jusqu’en 1878, où une autre communauté juive,

celle des Achkenazim germanophones, va donner le ton et administrer la

Bosnie auparavant ottomane. Les Sépharades de Sarajevo tombaient de

haut, en voyant arriver de drôles de coreligionnaires non hispanophones,

et n’ont guère montré d’enthousiasme quand il s’est agi, pour eux, de

céder la place à ces nouveaux venus qu’ils ne considéraient pas vraiment

comme étant des leurs. La guerre de Bosnie commence le 5 avril 1992

précisément par le coup de feu d’un “sniper” embusqué dans le vieux

cimetière juif de la ville, aux innombrables tombes portant des poèmes

en “spaniole” et aux quelques tombes achkenazes, évoquant des noms

hongrois, autrichiens ou bohémiens. Plus tard, l’artillerie des

assiégeants s’y arcboutera pour pilonner la ville. Pour empêcher tout

assaut contre les pièces, le cimetière a été miné. Il a fallu six mois à

une association norvégienne pour enlever les mines. La guerre de

Bosnie, et la guerre de 1999 contre la Serbie, qui s’ensuivit, ont donc

éradiqué une communauté ancienne, détentrice d’une certaine mémoire

d’Espagne transplantée en terres balkaniques. Des 1500 juifs de

Sarajevo, 750, les plus jeunes, ont quitté définitivement la ville. Un

témoin issu de cette communauté judéo-spaniole, officier instructeur de

l’aviation militaire yougoslave, ingénieur et concepteur de drônes avant

la lettre, témoigne du départ de tous les jeunes et dit de lui: “Je ne

suis pas Israélien, pourquoi donc irais-je en Israël? Je ne suis pas

Américain, pourquoi irais-je maintenant en Amérique ... pour y mourir?”.

Gauss

tire la conclusion: toutes les factions belligérantes s’étaient mises

d’accord pour évacuer les Juifs de Sarajevo sous la protection de l’ONU.

Ce ne fut donc pas une nouvelle forme d’antisémitisme mais bien un mode

nouveau de “philosémitisme” qui porta la responsabilité de cette

éradication ethno-communautaire. Le témoin, Moshe Albahari, est clair:

il n’y avait pas d’antisémitisme en Yougoslavie ni au sein des factions

qui s’entretuaient dans la guerre inter-yougoslave des années 90. Toutes

ses factions entendaient protéger la communauté sépharade: elles se

haïssaient tellement, qu’il n’y avait plus de place pour d’autres haines

en leurs coeurs, précise Albahari. Mais la Bosnie indépendante et

divisée, née des conflagrations inter-yougoslaves, est une “entité à

drapeaux”, des drapeaux particularistes, à laquelle Albahari, sépharade,

ottoman et yougoslavo-titiste, ne peut s’intéresser. Question: ces

“drapeaux particularistes” n’ont-ils pas été, paradoxalement, voulu par

les théoriciens de l’universalisme pour installer à terme —car tel était

le but véritable de la manoeuvre— l’armée américaine dans les Balkans,

plus précisément au Kosovo, autre entité étatique nouvelle à idéologie

“particulariste” (islamo-albanaise)? Par voie de conséquence, ces

idéologies universalistes, tant prisées par les intellocrates et les

médiacrates de la place de Paris, y compris les intellocrates sionistes

ou judéophiles, ne sont-elles pas les premières responsables, avec leurs

commanditaires de Washington, de la disparition de la vieille

communauté sépharade de Sarajevo, en dépit du fait que ces intellocrates

chantaient les louanges du modèle unificateur et polyethnique de la

ville? Une ville qui deviendra essentiellement musulmane, non pas selon

un islam ottoman (et tolérant), au sens ancien du terme, mais, comme le

souligne Gauss (p. 42), sur un mode néo-islamiste, djihadiste, financé

par les Wahhabites saoudiens qui n’ont pas la moindre affinité avec

l’islam “spaniole” en exil. Nous touchons là à l’un des paradoxes les

plus tragiques de la dernière décennie du 20ème siècle.

Les Allemands du Gottschee

Pendant

600 ans, une communauté allemande a défriché la forêt du “petit pays”,

le Gottschee, 850 km2, et l’a transformé en terres arables et fertiles.

Il n’a pas fallu cinquante ans pour que la forêt reprenne tous ses

droits et que les villages, jadis florissants, soient devenus

inaccessibles derrière un écran touffu d’arbres et de sous-bois. Le

Gottschee n’est pourtant pas loin: il se trouve en Slovénie dans le

district administratif de Kocevje, à une heure de route de la capitale

Ljubljana (Laibach). Le village de Verdreng, comme beaucoup d’autres, a

aujourd’hui disparu, à une ou deux maisons près, où vivent encore une

poignée d’Allemands, vestiges humains d’un passé totalement révolu.

Leur

communauté, réduite aujourd’hui au minimum du minimum, s’était

constituée au 14ème siècle et, à force de défricher une forêt

particulièrement dense, avait fini par bâtir 171 villages agricoles où

la culture des céréales et des fruits ainsi que l’élevage du bétail

étaient pratiqués. Ces paysans venaient de Carinthie ou du Tyrol

oriental; il étaient surtout des cadets de famille, condamnés, en

d’autres circonstances, à la domesticité ou au mercenariat: s’ils

cultivaient leurs terres pendant neuf ans et un jour, elles leur

appartenaient définitivement. Une aubaine dont tous voulaient profiter.

Après la grande peste de 1348, qui décime la moitié de la population, le

recrutement de nouveaux venus s’effectue en des régions germaniques

plus lointaines: le reste du Tyrol, la Franconie et même la Thuringe. En

1492, l’Empereur Frédéric III leur accorde le privilège de devenir

marchands itinérants dans la zone alpine, ce qu’ils sont restés jusqu’au

lendemain de la seconde guerre mondiale, participant ainsi au

désenclavement de leur communauté et en lui apprenant les choses du

vaste monde, en modernisant leur allemand médiéval. Leur manière de

commercer est demeurée la même au cours de ces cinq siècles: elle était

basée sur la seule force physique du colporteur, qui avait sur le dos un

“kraxn”, dispositif de bois permettant de porter une charge, un peu

comme celui des Franc-Comtois qui transportaient loin vers la Bourgogne,

la Champagne ou le Lyonnais des pendules fabriquées à Morteau ou dans

les villages du “Pays horloger”. Les natifs du pays de “Gottschee”

partaient peut-être au loin mais ils restaient fidèles à leur site

d’origine, au “là” de leur Dasein, pour parler comme le Souabe Heidegger.

Cette

communauté de Gottschee, théoriquement libre, souffrira

considérablement du pouvoir des familles qui prendront misérablement le

relais des Ortenburg, qui les avaient fait venir en Slovénie, dans

l’arrière pays du diocèse d’Apulée, et leur avaient accordé le droit de

devenir pleinement libres au bout de quelques années de labeur à peine.

Pire: quand les armées ottomanes ravageaient la région, elles pillaient

les réserves et emmenaient les paysans allemands en esclavage pour les

faire trimer en Anatolie et les y dissoudre dans une population

hétéroclite et bigarrée qui n’avait qu’un seul dénominateur commun:

l’esclavage. En 1640, les Comtes d’Auersperg héritent du pays et

décident de le développer: l’âge d’or du pays de Gottschee vient alors

de commencer pour se terminer au lendemain de la Grande Guerre. Au 18ème

siècle, les idées éclairées de l’Impératrice Marie-Thérèse et de

l’Empereur Joseph II contribuent au développement de ces Allemands de

souche exclavés, vivant de leur agriculture traditionnelle et autarcique

et de leur commerce réduit à l’aire alpine et véhiculé à dos d’homme.

Au 19ème siècle, cette communauté isolée envoie tant de ses enfants en

Amérique qu’il y aura plus de “Gottscheer” au-delà de l’Atlantique en

1920 que dans le pays lui-même. Le premier Etat yougoslave commence une

politique de “slovénisation” et de “dégermanisation” forcée, tant et si

bien que lorsque les autorités nationales-socialistes rassemblent la

population pour la déplacer à l’intérieur des frontières du Reich, les

jeunes gens du pays ne parlent quasiment plus l’allemand: leur langue

natale est si mâtinée de slovène que leurs voisins autrichiens ne les

comprennent plus.

Pendant

l’hiver 1941/1942, Hitler —qui, ici, ne se fait pas le défenseur des

communautés allemandes excentrées— donne en effet l’ordre de déplacer la

population locale allemande (13.000 habitants) pour offrir le terrain

aux Italiens, en passe d’annexer cette partie de la Slovénie;

simultanément, les partisans communistes slovènes s’emparent de la

région et commencent l’épuration ethnique contre le millier de

germanophones qui avaient décidé de rester, en dépit des ordres de

Berlin. Quand les Italiens s’emparent d’un village tenu par les

partisans, ils le rasent. Quand les partisans chassent les Italiens, ils

font sauter toutes les maisons, désormais vides. On estime à 650 le

nombre de “Gottscheer Deutsche” qui demeureront en Slovénie au lendemain

de la seconde guerre mondiale. Tous contacts avec les “Gottscheer

Deutsche” émigrés (de force) vers l’Allemagne ou l’Autriche sera

formellement interdit par les autorités titistes jusqu’en 1972.

Ni

les Allemands ni les Italiens ni les Slovènes ne tireront bénéfice de

ces confrontations fratricides entre Européens: 80% de la région sont

redevenus forêt. Cette régression est due aussi, explique Gauss (p. 58),

à l’idéologie communiste: aucune famille paysanne, d’aucune nationalité

que ce soit, n’était prête à se retrousser les manches pour redonner

vie au pays, s’il fallait bosser selon les directives d’apparatchiks

ignorants. Pire, le gouvernement titiste-communiste ordonne que la

moitié de la région, désormais désertée, devienne une zone militaire,

d’où les derniers Slovènes sont à leur tour expulsés en 1950. La “vox

populi” chuchote que la nomenklatura avait décrété la militarisation de

cette micro-région, non pas pour des motifs de défense nationale, mais

pour qu’elle soit une réserve de chasse et de pêche exclusive, au

bénéfice des apparatchiks, ou une zone de ramassage des meilleurs

champignons, fins des fins de la gastronomie slovène et carinthienne.

L’ère

titiste est désormais définitivement close. Le projet du nouvel Etat

slovène et des financiers eurocratiques est de transformer la

micro-région, auparavant germanophone, en une zone vouée au tourisme

écologique, aux citadins randonneurs et aisés, aux chasseurs d’ours, aux

amateurs de kayak sur petites rivières à débit rapide. La région ne

retrouvera donc pas son charme d’antan. Après l’effondrement de la

Yougoslavie dans les années 90 du 20ème siècle, la Slovénie

post-communiste organise un sondage qui demande aux habitants du nouvel

Etat à quelle nationalité ils s’identifient: 191 Slovènes se déclareront

de nationalité autrichienne, 546 de nationalité allemande et 1543 se

définiront comme “germanophones”. Ces quelques deux mille Slovènes

germanophones ne sont toutefois pas tous des “Gottscheer Deutsche”, car

la Slovénie abritait d’autres minorités allemandes. La répartition des

“nationalités” effectives —que l’on distinguera du ridicule concept

franco-jacobin de “citoyenneté” (où le citoyen est alors un être

totalement désincarné et sans substance, un être fantômatique et

zombifié, que tous peuvent devenir par simple déclaration, fussent-ils

originaires des antipodes)— est extrêmement complexe dans la région,

explique Gauss: Maribor/Marburg, aujourd’hui en Slovénie, comptait 80%

d’habitants germanophones en 1910, alors que Klagenfurt/Celovec,

aujourd’hui ville autrichienne de Carinthie, comptait bien plus que 20%

de slovénophones à la même époque. En 1991, année du sondage slovène sur

les nationalités effectives du pays, deux associations regroupant les

germanophones de la micro-région de Gottschee se créent pour encadrer

vaille que vaille le reste bien chiche d’une population qui avait compté

environ 70.000 Allemands. Pourtant, la modestie de cette communauté

germanophone résiduaire a fait paniquer les Slovènes qui entrevoyaient

tout à coup le retour offensif des Autrichiens et des Allemands, après

le départ des Fédéraux yougoslaves et des Serbes. Entretemps, 60.000

citoyens des Etats-Unis se déclarent originaires du “Ländchen” de

Gottschee, plus qu’il n’en vivait là-bas, en Slovénie, à l’âge d’or de

cette communauté.

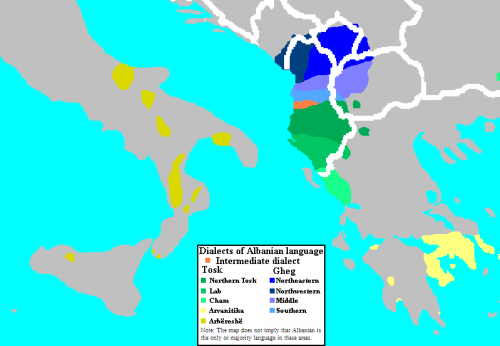

Les Arbëreshe de Calabre

Nous

sommes à 250 km de Naples dans le village de Civita, 1200 habitants,

pour la plupart de souche albanaise. On les appelle les “Arbëreshe”

parce qu’ils ont quitté la région d’Arbënor dans le sud de l’Albanie, il

y a 500 ans. Le village semble peuplé de vieux hommes, revenus au pays

après avoir bossé partout dans le monde, où leur descendance est

dispersée. La Calabre compte une trentaine de villages albanophones,

dont les habitants sont allés travailler en Italie du Nord, en

Allemagne, en Suisse, en Belgique ou en Scandinavie. Au soir de leur

vie, ils reviennent au pays de leurs ancêtres. Ceux-ci sont arrivés en

Italie du Sud en 1468, par bateaux entiers, l’année où leur héros

national, Gjergj Kastriota, alias Skanderbeg, meurt au combat, invaincu,

face aux armées ottomanes. Les réfugiés qui arrivent au 15ème siècle en

Italie sont ceux qui refusent l’ottomanisation et l’islamisation. Ils

repeupleront les villages de Calabre, ravagés par la peste, la guerre,

les séismes. Leur religion est marquée par les formes byzantines que

l’Eglise catholique italienne accepte bon gré mal gré d’abord, sans

réticence ensuite: même un Paul VI, qui a voulu balancer aux orties

toutes les formes traditionnelles, finit par accepter les dérogations

cultuelles accordées aux catholiques albanais de rites byzantins. Les

prêtres catholiques des “Arbëreshe” sont mariés (mais non leurs

évêques); ils donnent du pain et non des hosties à la communion; seule

différence: ils reconnaissent tout simplement l’autorité du Pape romain,

qui protègeait jadis leur nouvelle patrie contre toute offensive

ottomane.

Le

Roi espagnol des Deux-Siciles leur accorde des privilèges en Sicile, en

Calabre, en Apulie et dans le Basilicat où leur mission est de

refertiliser des terres laissées en friche. Sept vagues successives, en

deux cents ans, amèneront un demi million d’Albanais en Italie. Ils sont

venus en même temps que des Grecs, qui, eux aussi, ont gardé leurs

rites orthodoxes, de “Schiavoni” slaves et d’“Epiroti” (d’Epire).

L’ancien royaume des Deux-Siciles était certes majoritairement italien

mais il comptait aussi de fortes minorités italo-albanaises et

italo-grecques, parfaitement intégrées tout en demeurant fidèles à leurs

racines et à leur langue. Dans les troupes de Garibaldi, de nombreux

Italo-Albanais ont combattu vaillament, au point que le nouvel Etat leur

a d’emblée autorisé à créer des écoles où l’on enseignait les deux

langues, l’italien et l’albanais. Les Arbëreshe sont donc des “doubles

patriotes”, écrit Gauss (p. 106): ils sont albanais par la langue,

qu’ils refusent d’oublier, et italiens par patriotisme envers la terre

qui les a accueillis jadis. Dans les armées de Garibaldi et dans celles

de Mussolini, les Albanais de l’ex-royaume des Deux-Siciles ont répondu

“présents”!

Gauss

a rencontré un certain Emanuele Pisarra qui lui a déclaré: “Nous ne

sommes pas les meilleurs des Albanais, nous sommes les vrais Albanais!”

Pourquoi? Parce que le stalinisme d’un Enver Hoxha a malheureusement

transformé les fiers “Shkipetars” d’Albanie en égoïstes indignes,

oublieux de leurs véritables traditions, uniquement soucieux de posséder

une belle auto et une télévision, quitte à s’affilier à un réseau

mafieux. Le stalinisme, pour Pisarra, avait pris le relais d’un islam

ottoman, déjà annihilateur de véritable “albanitude”, de fierté

nationale et d’esprit de liberté. En 1991, quand l’Albanie se dégage de

la cangue communiste et que des bateaux bourrés de réfugiés abordent les

côtes italiennes, Pisarra fut un des premiers à tendre la main à ces

compatriotes d’au-delà de l’Adriatique, à proposer des cours, à chercher

à favoriser leur intégration: il a vite déchanté. Les réfugiés

islamisés et stalinisés ne veulent recevoir aucune formation, n’ont

aucune empathie pour l’histoire de leurs frères albanais d’Italie

méridionale. Ils veulent devenir vite riches dans le paradis

capitaliste. Pire, déplore Pisarra, ils ne parlent plus la belle langue

albanaise que les Arbëreshe ont cultivée pendant cinq siècles en dehors

du pays d’origine: la langue s’est appauvrie et abâtardie. “Ils ont

désormais une autre religion, une autre langue, d’autres valeurs, ils

sont différents”, déplore Pisarra. Ils ne partagent pas la vraie culture

albanaise. A l’exception, sans doute, des “Arvénites” albanophones de

Grèce, qui n’avaient pas traversé la mer au 15ème siècle mais s’étaient

dirigés vers le Sud grec-orthodoxe. Les “Arvénites” orthodoxes de Grèce,

tout comme les “Arbëreshe” catholiques d’Italie, sont atterrés par le

comportement matérialiste de ceux qui quittent l’Albanie ex-communiste

ou le Kosovo pro-atlantiste pour venir embrasser de façon si obscène la

“civilisation du Coca-Cola et du frigidaire de Tokyo à San Francisco”.

La

culture albanaise (la vraie!) connaît cependant une réelle renaissance

en Italie depuis quelques années. D’abord parce que l’Italie accepte ses

propres minorités et promeut le bilinguisme partout où il s’avère de

mise. Pour Gauss, le bilinguisme des minorités constitue, au sein de la

nouvelle culture italienne, une sorte d’avant-garde capable d’être

pleinement et naturellement “diversifiée” et “diversificatrice”, au sens

de ce pluralisme ethnique non politisé qui a toujours fait le charme de

l’Europe, avec des minorités qui passent avec une aisance stupéfiante

d’une langue à l’autre dans les conversations de tous les jours. Le

train de lois votées en Italie en 1999 reconnaît aux Albanais le statut

de minorité, le droit d’enseigner la langue dans les écoles et d’être

servis en “Arbëreshe” dans les services publics. Le temps des

jacobinismes est bel et bien terminé en Italie. Un exemple pour

d’autres!

Les Sorabes d’Allemagne

La

région s’appelle la Lusace. Elle est longue d’une centaine de

kilomètres, à cheval sur les “Länder” du Brandebourg et de la Saxe, à

proximité des frontières polonaise et tchèque. Elle englobe les villes

de Cottbus, Hoyerswerda et Bautzen, et de nombreux villages

pittoresques. Elle est peuplée d’une ethnie slavophone: les Sorabes,

dont le parler est proche du tchèque voire du polonais. Les Sorabes

résiduaires, les plus ancrés dans leurs traditions, sont catholiques

dans un environnement germano-sorabe majoritairement protestant; ils

sont fidèle au culte marial, notamment lors des pèlerinages de

Rosenthal. Tous les Sorabes portent deux noms: un nom allemand (pour

l’état civil), un nom slave (pour la vie quotidienne). Exemples: Lenka

Rjelcec est Elisabeth Rönschke, Jan Mlynk est Hans Müller. C’est comme

ça. Depuis quelques siècles. Et personne ne s’en formalise.

En

805, les armées de Charlemagne s’ébranlent pour convertir les païens

saxons et slaves (les “Wenden”), les inclure dans l’Empire franc afin

qu’ils paient tribut. Seuls les Sorabes résistent et tiennent bon: de

Magdebourg à Ratisbonne (Regensburg), l’Empereur est contraint d’élever

le “limes sorbicus”. Assez rapidement toutefois, la tribu est absorbée

par le puissant voisin et connaît des fortunes diverses pendant 1200

ans, sans perdre son identité, en dépit des progressistes libéraux du

“Kulturkampf”, qui entendaient éradiquer la “culture réactionnaire” et

des nationaux-socialistes qui suppriment en 1937 tout enseignement en

sorabe et envisagent le déplacement à l’Est, en territoires

exclusivement slaves, de cette “population wende résiduaire” (“Reste des

Wendentums”).

En

805, les armées de Charlemagne s’ébranlent pour convertir les païens

saxons et slaves (les “Wenden”), les inclure dans l’Empire franc afin

qu’ils paient tribut. Seuls les Sorabes résistent et tiennent bon: de

Magdebourg à Ratisbonne (Regensburg), l’Empereur est contraint d’élever

le “limes sorbicus”. Assez rapidement toutefois, la tribu est absorbée

par le puissant voisin et connaît des fortunes diverses pendant 1200

ans, sans perdre son identité, en dépit des progressistes libéraux du

“Kulturkampf”, qui entendaient éradiquer la “culture réactionnaire” et

des nationaux-socialistes qui suppriment en 1937 tout enseignement en

sorabe et envisagent le déplacement à l’Est, en territoires

exclusivement slaves, de cette “population wende résiduaire” (“Reste des

Wendentums”).

Gauss

constate que les éléments sont nombreux qui ont permis à cette identité

sorabe de subsister: la langue, bien sûr, mais aussi les coutumes, les

pèlerinages et les processions (équestres, mariales et pascales), les

costumes traditionnels. Le plus spectaculaire de ces éléments demeure

indubitablement la procession équestre de Pâques, à laquelle des

milliers de Sorabes prennent part. La RDA communiste, slavophile par

inféodation à Moscou, au Comecon et au Pacte de Varsovie, n’a pas

interdit ce folklore et cette “chevauchée pascale” (“Osterritt”), au nom

du matérialisme dialectique et de l’athéisme officiel, mais les chevaux

disponibles s’étaient considérablement raréfiés, vu la collectivisation

du monde agricole. Peu de Sorabes possédaient encore un cheval

personnel. Des coutumes païennes immémoriales ont survécu en

Haute-Lusace, comme celle du “mariage des oiseaux” (“Vogelhochzeit”), où

l’on sacrifie des animaux aux ancêtres avant de les consommmer

collectivement, ou celle de la “décapitation des coqs” (“Hahnrupfen”),

où les garçons doivent décapiter un gallinacé avant de pouvoir danser

avec l’élue de leur coeur sur la place du village. Comme dans les Alpes

et à Bruxelles, les Sorabes plantent aussi l’“Arbre de Mai”. Ce

folklore, marque indélébile de la “culture réactionnaire” des “Wendes

résiduaires”, attire cependant de plus en plus d’Allemands, lassés des

religions officielles anémiées et “modernisées”. Tous, même s’ils

n’allaient plus à l’église ou au temple, y redécouvrent la vraie

religion populaire. La messe ou l’office dominical(e) n’épuise pas la

religion: celle-ci vit bien davantage dans les pèlerinages ou les

processions, expression de la religion vraie et fondamentale, en dépit

du vernis chrétien.

Les

Sorabes ont donc résisté au progressisme du 19ème siècle, au

national-socialisme et à sa politique de germanisation totale, au

communisme de la RDA. La Lusace est le pays de la lignite, matière

première nécessaire à la construction de “la première république

allemande des ouvriers et des paysans”. L’industrialisation forcée,

tablant en partie sur l’exploitation de ces gisements de lignite, devait

englober tout le pays, jusqu’à ses coins les plus reculés. La

collectivisation communiste de la Haute-Lusace s’accompagne de drames,

d’une vague de suicides sans précédent. Les propriétaires de petites

fermes modestes, transmises de père en fils depuis des siècles, se

pendent quand les milices communistes viennent saisir leurs patrimoines

immobiliers pour les inclure dans le système néo-kolkhozien. Ou quand

les camions viennent chercher leurs avoirs pour transplanter leurs

familles dans les clapiers des nouvelles banlieues: le parti a veillé à

tout, ils ont désormais un centre culturel, une salle de sport et des

jardins d’enfants. Mais, ils n’ont plus de terroir, de glèbe. La RDA a

certes donné l’autonomie culturelle à ses citoyens sorabes mais l’exode

forcé hors des villages vers les clapiers d’Hoyerswerda a contribué à

les germaniser avec plus d’efficacité que la politique répressive des

nationaux-socialistes. Quant à la RFA, après la réunification, elle a

reproché aux Sorabes germanisés par les communistes de s’être insurgés

contre le parcage dans leurs villes de vrais ou faux réfugiés politiques

venus d’on ne sait où, pour bénéficier des avantages du système social

allemand. Ces cibles du national-socialisme, soucieux de se débarrasser

enfin des “résidus du ‘Wendentum’”, sont du coup devenus de la graine de

néo-nazis, que l’on fustigeait à qui mieux mieux avec le zèle

hystérique de la prêtraille médiatique!

Résultat:

s’il y avait 200.000 Sorabes recensés au 15ème siècle, et 300 villages

bas-sorabes au 18ème, il n’y a plus aujourd’hui que quelques communes

sorabes autour de Cottbus; elles sont principalement catholiques, les

protestants, majoritaires et moins enclins à pratiquer les rituels

ruraux qui donnent aux traditions sorabes tout leur lustre, ayant été

rapidement germanisés par les pasteurs, qui, souvent, n’acceptaient que

des enfants germanophones pour les préparer à la confirmation.

Les Aroumains de Macédoine

Les

Aroumains sont une ethnie sans terres compactes, dispersée dans une

quantité impressionnnante d’isolats semi-urbains ou ruraux ou dans les

grandes villes des Balkans méridionaux, essentiellement dans l’actuelle

République post-yougoslave de Macédoine. Au départ, ces locuteurs d’une

langue romane proche du roumain avaient pour fonction, dans le Sud de la

péninsule balkanique, d’escorter les caravanes qui pèrégrinaient entre

Venise et Byzance. On évalue leur nombre à un demi-million d’âmes. Seule

la Macédoine les reconnaît comme minorité. Au moyen âge, ce peuple de

marchands et d’intermédiaires était réputé, hautement apprécié: on le

connaissait en Europe du Nord, où ses ressortissants venaient acheter

des marchandises, et son centre névralgique était Moschopolis, une ville

aujourd’hui en ruine, totalement abandonnée, située en Albanie. Ce

peuple porte aussi d’autres noms: le terme français “aroumain” dérive en

droite ligne de l’appelation qu’ils se donnent eux-mêmes, les “armâni”;

les Albanais les nomment “Remeri”, les Grecs, les “Vlaques”, les

Serbes, les “Vlassi”. D’autres noms circulent pour les désigner, comme

les Çobanë, la Macedoneni, les Kutzowlachen ou les “Zinzars”

(Tsintsars). Les communautés aroumaines ne vivent pas en vase clos,

rappelle Gauss, car ils ont participé à tous les mouvements

d’émancipation nationaux-populaires dans les Balkans, depuis les temps

héroïques de la révolte grecque chantée par Lord Byron, qui rencontrera

d’ailleurs bon nombre de “philhellènes” qui étaient en réalité des

Vlaques aroumains. Ne désirant pas perdre tout crédit au sein de cette

population jugée intéressante, le Sultan turc Abdoul Hamid reconnaît

leur nationalité dans un firman de 1905. Cependant, la phase finale des

guerres de libération balkaniques s’achève en 1913, quand la Sublime

Porte doit abandonner toutes ses possessions européennes, sauf la Thrace

entre Andrinople/Edirne et Istanbul. Du coup, les Aroumains sont

répartis sur quatre Etats nouveaux qui veulent absolument faire

coïncider ethnicité et citoyenneté, ce qui n’est possible que par un

alignement inconditionnel et assimilateur sur l’ethnie majoritaire. Les

Bulgares et surtout les Grecs seront les plus sévères à l’égard des

Aroumains: ces locuteurs d’un parler roman qui sont orthodoxes comme les

Roumains auront été finalement mieux reconnus par les Ottomans d’Abdoul

Hamid que par leurs frères orthodoxes, aux côtés desquels ils avaient

combattu les Turcs!

Leurs

revendications actuelles, finalement fort modestes, correspondent tout

simplement à ce qu’Abdoul Hamid était prêt à leur accorder le 20 mai

1905: cette date du 20 mai est devenue celle de la fête nationale de

tous les Aroumains. La déréliction que vivent les Aroumains, sauf en

Macédoine, a fait naître auprès de leurs conteurs une mythologie

nationale grandiose: ils seraient les descendants directs des Pélasges

préhelléniques et Alexandre le Grand aurait été un des leurs. De ce fait

la langue “macédono-aroumaine” n’est pas une forme de néo-latin, née

après la romanisation d’une partie des Balkans et surtout de la Dacie:

elle est bel et bien la langue originelle de la région, à peine mâtinée

de latin d’Italie.

Sur

le plan politique, les Aroumains regrettent l’ère titiste en

Yougoslavie, car le régime les avait autorisés à avoir des associations

culturelles propres. Ils reprochent toutefois à Tito d’avoir été un

communiste car cette idéologie ne leur permettait plus d’exercer leur

fonction traditionnelle de négoce. Aujourd’hui, ils se félicitent des

dispositions bienveillantes que leur accordent les autorités

macédoniennes mais se méfient de l’albanisation croissante de cette

république ex-yougoslave car en Albanie, où les Aroumains sont la

minorité la plus importante, ils ne sont nullement reconnus. Au Kosovo,

nouvel Etat né par la grâce de l’idéologie américaine et

“droit-de-l’hommarde”, les Aroumains sont persécutés par les bandes de

l’UÇK, au même titre que les Serbes ou les Roms. En Macédoine, ils

peuvent à nouveau “aroumainiser” leurs patronymes. Le peintre aroumain

Martin s’est en effet appelé Martinovic en Serbie et Martinov en

Bulgarie, avant de devenir Martinovski en Macédoine. Les Aroumains ont

certes été respectés pour leur savoir-faire et pour leur niveau culturel

élevé mais, dans les Etats ethno-nationaux des Balkans, ils ont

toujours été considérés comme “suspects”: les Albanais les prennent pour

des “Grecs déguisés” cherchant à arracher le Sud de l’Albanie pour la

livrer aux Hellènes. Les Grecs, eux, les considérent comme un reliquat

pré-hellénique au niveau de civilisation fort bas ou comme des “agents

macédoniens”. Les Bulgares les accusent d’être des “Macédoniens

yougoslavistes” refusant de participer à la création d’un “saint royaume

bulgaro-macédonien” englobant une bonne part de l’actuelle République

de Macédoine. Dans le contexte européen actuel, ces suspicions ne sont

évidemment plus de mise.

En

Grèce, la plupart des Aroumains/Vlaques vivent dans un isolat de la

région des Monts Pindos mais sont soumis à une politique d’assimilation

forcenée: le terme qui les désigne, “Vlaque”, est devenu synonyme, en

grec, de “primitif”, d’”homme des bois”, d’”inculte”, d’”idiot”. Cette

propagande négative incessante fait que bon nombre de Vlaques, aussi

pour éviter la déportation vers d’autres régions ou vers des îles arides

de l’Egée, abandonnent leur identité romane, ne la transmettent plus à

leurs enfants, phénomène navrant que l’on a vu se produire ailleurs en

Europe aussi, le jacobinisme français n’ayant pas fait de cadeaux aux

Bretons celtophones, jugés “arriérés” comme Bécassine, le britannisme

anglais ayant également traité les sujets irlandais de leurs rois et

reines de “primitifs” et le système belge ayant considéré parfois sa

majorité (!) flamande de la même manière, au nom d’on ne sait trop

quelle “excellence”. L’ingénieur “grec” Vasile Barba, de souche

aroumaine, lutte pour la survie de son peuple en Allemagne, où il anime

un “Zentrum für aromunische Studien” à Fribourg-en-Brisgau. Il est une

voix très écoutée et très respectée dans les communautés aroumaines

éparses de Grèce, de Bulgarie et de Macédoine.

Le

sort des minorités aroumaines nous permet de formuler quelques

suggestions: 1) la mémoire balkanique ne peut se passer de la mémoire

“aroumaine”, d’autant plus qu’elle est romane au beau milieu d’un monde

slave, hellénique et illyrien-balkanique; cette spécificité doit donc

être protégée; 2) on s’aperçoit que l’immixtion américaine au Kosovo a

déjà fortement ébranlé le patrimoine serbe-orthodoxe, suite aux

vandalisations des monastères et des bibliothèques par les milices

atlanto-wahhabites stipendiées par Washington; le travail de Gauss nous

apprend que les communautés aroumaines, parce qu’orthodoxes, subissent

là-bas le même sort au nom de l’idéologie des droits de l’homme et du

fondamentalisme saoudien. Il est temps, pour les esprits lucides, de

dénoncer, au nom du droit concret des minorités et au nom de la défense

du patrimoine mondial, cette collusion malsaine que les médias véreux

camouflent soigneusement car il est bien entendu que l’Oncle Sam a, pour

ces mercenaires, le droit inaliénable de s’allier avec n’importe qui,

avec n’importe quel ramassis d’iconoclastes, pour pouvoir à terme

disposer de sa grande base au beau milieu de la province serbe du Kosovo

afin de contrôler étroitement l’espace pontique, la péninsule

balkanique, l’Anatolie et le bassin oriental de la Méditerranée (avec le

Canal de Suez).

Robert Steuckers.

(février 2014).

Commentaires

Enregistrer un commentaire