Robert STEUCKERS:

Notre

position ne peut être ni propagandiste ni militante car nous ne sommes

ni juifs ni arabes, car nous ne pouvons raisonnablement nous identifier

aux uns ou aux autres, tout en étant désireux de ne pas voir l’ensemble

du Levant et du Moyen Orient plongé dans une guerre sans fin, qui, dans

tous les cas de figure, serait contraire à nos intérêts. Le sionisme,

c’est-à-dire la volonté de transplanter tous les juifs d’Europe dans

l’ancienne Palestine romaine ou ottomane, n’a pourtant pas, au départ,

des origines juives. Le tout premier à avoir émis l’hypothèse d’une

telle transplantation est mon compatriote, le Feldmarschall impérial

Charles-Joseph de Ligne, envoyé comme attaché militaire autrichien

auprès de Catherine II la Grande en guerre contre l’Empire ottoman,

auquel elle arrachera la Crimée, sanctionnant ainsi la prépondérance

russe en Mer Noire. A cette époque qui a immédiatement précédé les

délires criminels de la révolution française, Russes et Autrichiens

envisageaient de porter un coup final à cet empire moribond qui avait

assiégé l’Europe du Sud-Est pendant plusieurs siècles. Pour y parvenir,

le Prince de Ligne a suggéré d’envoyer toute la population des ghettos

d’Europe centrale et orientale dans la partie médiane de l’Empire

ottoman, de façon à ce qu’un foyer de dissidence se crée, au bénéfice

des Russes et des Autrichiens, entre l’Egypte, province de la Sublime

Porte, et l’Anatolie proprement turque. L’objectif de ce “sionisme” ante litteram,

non idéologique et non religieux mais essentiellement tactique, était

donc de séparer l’Egypte de la masse territoriale anatolienne, sur un

territoire, qui, dans l’histoire antique, avait déjà été âprement

disputé entre les Pharaons et les souverains hittites (bataille de

Qadesh) voire, aux temps des Croisades européennes, entre Fatimides

d’Egypte, alliés occasionnels des rois croisés, et Seldjouks.

Notre

position ne peut être ni propagandiste ni militante car nous ne sommes

ni juifs ni arabes, car nous ne pouvons raisonnablement nous identifier

aux uns ou aux autres, tout en étant désireux de ne pas voir l’ensemble

du Levant et du Moyen Orient plongé dans une guerre sans fin, qui, dans

tous les cas de figure, serait contraire à nos intérêts. Le sionisme,

c’est-à-dire la volonté de transplanter tous les juifs d’Europe dans

l’ancienne Palestine romaine ou ottomane, n’a pourtant pas, au départ,

des origines juives. Le tout premier à avoir émis l’hypothèse d’une

telle transplantation est mon compatriote, le Feldmarschall impérial

Charles-Joseph de Ligne, envoyé comme attaché militaire autrichien

auprès de Catherine II la Grande en guerre contre l’Empire ottoman,

auquel elle arrachera la Crimée, sanctionnant ainsi la prépondérance

russe en Mer Noire. A cette époque qui a immédiatement précédé les

délires criminels de la révolution française, Russes et Autrichiens

envisageaient de porter un coup final à cet empire moribond qui avait

assiégé l’Europe du Sud-Est pendant plusieurs siècles. Pour y parvenir,

le Prince de Ligne a suggéré d’envoyer toute la population des ghettos

d’Europe centrale et orientale dans la partie médiane de l’Empire

ottoman, de façon à ce qu’un foyer de dissidence se crée, au bénéfice

des Russes et des Autrichiens, entre l’Egypte, province de la Sublime

Porte, et l’Anatolie proprement turque. L’objectif de ce “sionisme” ante litteram,

non idéologique et non religieux mais essentiellement tactique, était

donc de séparer l’Egypte de la masse territoriale anatolienne, sur un

territoire, qui, dans l’histoire antique, avait déjà été âprement

disputé entre les Pharaons et les souverains hittites (bataille de

Qadesh) voire, aux temps des Croisades européennes, entre Fatimides

d’Egypte, alliés occasionnels des rois croisés, et Seldjouks.

Après la guerre “inter-ottomane” entre le Sultan et Mehmet Ali, en 1847, Abdel Khader capitule et se rend aux Français en Algérie, pays auquel il avait voulu rendre l’indépendance. Le Duc d’Aumale, vainqueur, lui accorde sa garantie et sa protection. Il croupit d’abord dans une prison française de 1848 à 1852 puis s’exile à Damas en Syrie en 1853. Il est autorisé à y séjourner avec sa suite, une troupe d’un millier de soldats maghrébins aguerris, avec leur famille. Cette émigration hors de l’Algérie devenue française permet au Second Empire de se débarrasser des éléments les plus turbulents de la première révolte algérienne et, comme nous le verrons, d’exploiter leur dynamisme et leur fougue guerrière. Les Ottomans ne contestent pas cette présence: ils ont besoin de leurs nouveaux alliés français contre la Russie qui a attaqué les ports turcs de la Mer Noire, déclenchant ainsi la Guerre de Crimée. En 1860, après cette guerre qui a ruiné les principes pan-européens (et eurasistes avant la lettre) de la Sainte-Alliance, des troubles éclatent au Liban et dans le Djebel druze, où la population locale musulmane ou druze massacre les chrétiens, obligeant la France, protectrice de jure de ces minorités chrétiennes dans l’Empire ottoman, à intervenir. Abdel Khader, devenu instrument militaire de la France avec son armée algérienne installée en Syrie, intervient et sauve les chrétiens syriens du massacre. Ces troubles du Levant avaient éclaté parce que le Sultan avait envisagé d’accorder aux puissances européennes, surtout la France et l’Angleterre, toutes sortes de concessions, notamment celles qui consistait à lever le statut de dhimmitude pour les chrétiens d’Orient et à autoriser les puissances chrétiennes à ouvrir des écoles dans tous les vilayets entre Antioche et le Sinaï. La politique occidentale, franco-anglaise, n’est plus, alors, de créer un Etat-tampon juif mais de créer une nation arabe moderne, favorable à l’Occident, en rébellion contre la Sublime Porte, formant un verrou grand-syrien cohérent entre l’Egypte et l’Anatolie. Dans ce projet, la France et l’Angleterre visent surtout à asseoir leur domination sur le Liban actuel, où on fabriquera, grâce aux nouvelles écoles catholiques ou protestantes, une élite intellectuelle occidentalisée, au départ de groupes de Maronites nationalistes arabes, hostiles à la Sublime Porte, qui ne les avait pas protégés en 1860 dans le Djebel druze.

L’idée sioniste est alors quasiment absente dans les ghettos juifs d’Europe, a fortiori au sein des judaïsmes émancipés dont les représentants n’ont nulle envie d’aller cultiver la terre ingrate du Levant. On peut cependant citer des prédécesseurs religieux, dont le rabbin de Sarajevo Alkalai (1798-1878), sujet ottoman, qui énonce, non pas l ‘idée d’aller s’installer en Palestine, mais une idée neuve et révolutionnaire au sein du judaïsme européen: le judaïsme ne doit plus être la religion qui attend en toute quiétude que revienne le Messie. Pour Alkalai, il ne faut plus attendre, il faut se libérer activement et le Messie viendra. Pour développer une action, il faut un projet, qu’Alkalai n’énonce pas encore mais son refus de l’attitude d’attente de la religion mosaïque traditionnelle implique ipso facto de sortir de sa quiétude impolitique, de se porter vers un activisme qui attend son heure et ses mots d’ordre. Par ailleurs, à Thorn en Posnanie prussienne, Zvi Hirsch Kalisher (1795-1874) propose, pragmatique à rebours de son collègue de Sarajevo, la création d’une société de colonisation en 1861-62. C’est le premier projet “sioniste” juif non purement tactique, émanant d’une géopolitique française, russe ou autrichienne. On notera que ces projets constituent une réaction contre l’émancipation (qui, disent ces pré-sionistes, va aliéner les juifs par rapport à leur héritage ancestral) et non contre les persécutions. Leur attitude est dès lors assez ambigüe: il faut rester juif mais non pas à la mode traditionnelle et “quiète”; il faut le rester en pratiquant un nouvel activisme qui, dans ses principes, serait juif, non transmissible aux non-juifs, mais simultanément non traditionnel, ce qui conduit les traditionalistes quiets à rétorquer qu’un activisme ne peut être juif, mais seulement copie maladroite des manies des “goyim” et que seul l’attente est signe de judaïsme véritable.

Le socialiste allemand de confession juive Moïse (Moshe) Hess, issu de l’écurie des Jeunes Hégéliens comme Karl Marx (avec qui il se disputera), observe, après 1848, l’agitation politique que suscitent les mouvements nationaux partout en Europe, surtout en Italie, en Pologne et dans les Balkans. Il voyait la faiblesse du judaïsme dans son particularisme, face à un christianisme qui se voulait universel (positions assez différentes de celles, bricolées, d’un Bernard-Henri Lévy qui, lui, voit des peuples goyim indécrottablement “particularistes” ou “vernaculaires” et un judaïsme essentiellement universaliste). Errant dans un espace idéologique sans limites perceptibles, dans un flou conceptuel, le socialisme de Hess l’induit d’abord à lutter pour l’émancipation du prolétariat, indépendamment de toute appartenance religieuse. Plus tard, il revient au judaïsme, noyau religieux de la “nationalité juive”, et réclame le droit des juifs à avoir un Etat à eux puisque personne ne veut les assimiler, les accepter. Il en déduit que les juifs sont inassimilables et que cette “inassimilabilité” —qu’il juge finalement positive— caractérise leur nationalité, en même temps que leur particularisme. Par conséquent, il pense que la France, qui a défendu les Maronites de Syrie contre les Druzes avec l’aide des guerriers d’Abdel Khader, pourrait aider les juifs d’Europe à se créer un foyer au Levant qui, en même temps, serait un modèle de société socialiste et égalitaire. Il n’est pas pris au sérieux par la majorité de ses co-religionnaires d’Europe occidentale et centrale qui le prennent pour un utopiste (exactement comme Marx!).

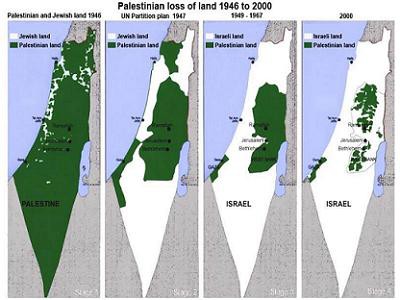

Jusqu’à la parution du petit livre de Théodore Herzl en février 1896, intitulé L’Etat juif,

le sionisme est une idéologie vague et confuse, affirmée puis

critiquée, acceptée puis reniée. Le livre de Herzl n’était pas moins

confus car il ne disait rien de précis sur le site géographique de ce

futur et très hypothétique “Etat juif”. Il pourrait se situer en

Palestine mais aussi ailleurs dans le monde. Son manifeste, bien que

confus, attire quelques personnalités influentes (Nordau, Kahn, Lazare,

Goldschmidt, Montagu, etc.) et recueille les signatures de milliers

d’étudiants juifs d’Europe centrale. Mais les assimilationistes et les

quelques colons de Palestine (issus du mouvement ‘Hovevei Zion) ne le

soutiennent pas, parce qu’ils craignent d’éveiller un nouvel

antisémitisme ou de voir les frontières des vilayets ottomans du Levant

se fermer à tous nouveaux arrivants par crainte d’une submersion. Herzl

développe alors une véritable “diplomatie sioniste” tous azimuts pour

tenter, vaille que vaille, d’arriver à ses fins, avec l’appui, non pas

d’une bourgeoisie juive assimilationiste, mais de dizaines de milliers

de petites gens qui n’ont guère d’espoir d’avancer socialement, surtout

en Pologne, en Russie et en Roumanie. Cette agitation autour de Herzl

va, suite au “Congrès de Bâle” d’août 1897, donner naissance au sionisme

moderne, autonome, capable, théoriquement, de faire avancer ses idées

sans le soutien d’une puissance impériale. Guillaume II d’Allemagne, qui

n’est certainement pas antisémite, décourage cette volonté romantique

de faire l’alya

(le retour à la Terre de Sion) pour ne pas heurter son nouvel allié

turc. Les Russes, qui auraient pu pratiquer à leur profit la politique

jadis préconisée par le Prince de Ligne ou Napoléon, répugnent à le

faire. Le rêve sioniste de Herzl ne pourra cependant pas se concrétiser

sans la “Déclaration Balfour” de 1917 qui donnera le coup d’envoi à la

colonisation massive des terres de Palestine par des colons juifs venus

d’Europe après la première guerre mondiale, surtout de Russie (ceux qui

refusaient la bolchevisation de l’Empire des Tsars comme Jabotinsky) et

d’Europe centrale, après les réactions hongroises et roumaines contre le

régime “judéo-bolchevique” de Belà Kun à Budapest.

Jusqu’à la parution du petit livre de Théodore Herzl en février 1896, intitulé L’Etat juif,

le sionisme est une idéologie vague et confuse, affirmée puis

critiquée, acceptée puis reniée. Le livre de Herzl n’était pas moins

confus car il ne disait rien de précis sur le site géographique de ce

futur et très hypothétique “Etat juif”. Il pourrait se situer en

Palestine mais aussi ailleurs dans le monde. Son manifeste, bien que

confus, attire quelques personnalités influentes (Nordau, Kahn, Lazare,

Goldschmidt, Montagu, etc.) et recueille les signatures de milliers

d’étudiants juifs d’Europe centrale. Mais les assimilationistes et les

quelques colons de Palestine (issus du mouvement ‘Hovevei Zion) ne le

soutiennent pas, parce qu’ils craignent d’éveiller un nouvel

antisémitisme ou de voir les frontières des vilayets ottomans du Levant

se fermer à tous nouveaux arrivants par crainte d’une submersion. Herzl

développe alors une véritable “diplomatie sioniste” tous azimuts pour

tenter, vaille que vaille, d’arriver à ses fins, avec l’appui, non pas

d’une bourgeoisie juive assimilationiste, mais de dizaines de milliers

de petites gens qui n’ont guère d’espoir d’avancer socialement, surtout

en Pologne, en Russie et en Roumanie. Cette agitation autour de Herzl

va, suite au “Congrès de Bâle” d’août 1897, donner naissance au sionisme

moderne, autonome, capable, théoriquement, de faire avancer ses idées

sans le soutien d’une puissance impériale. Guillaume II d’Allemagne, qui

n’est certainement pas antisémite, décourage cette volonté romantique

de faire l’alya

(le retour à la Terre de Sion) pour ne pas heurter son nouvel allié

turc. Les Russes, qui auraient pu pratiquer à leur profit la politique

jadis préconisée par le Prince de Ligne ou Napoléon, répugnent à le

faire. Le rêve sioniste de Herzl ne pourra cependant pas se concrétiser

sans la “Déclaration Balfour” de 1917 qui donnera le coup d’envoi à la

colonisation massive des terres de Palestine par des colons juifs venus

d’Europe après la première guerre mondiale, surtout de Russie (ceux qui

refusaient la bolchevisation de l’Empire des Tsars comme Jabotinsky) et

d’Europe centrale, après les réactions hongroises et roumaines contre le

régime “judéo-bolchevique” de Belà Kun à Budapest.

Aux sources de l’idéologie sioniste

Extrait d’une conférence sur le Proche Orient, prononcée à la tribune du “Cercle Proudhon” à Genève, avril 2010

Le

sionisme suscite l’enthousiasme dans une bonne part de la communauté

juive, tous pays confondus, chez les “chrétiens sionistes” américains,

qui sont des fondamentalistes protestants, et chez les occidentalistes

et les atlantistes de toutes obédiences (de gauche comme de droite). En

revanche, pour beaucoup d’autres, et a fortiori

dans les pays arabes et les communautés arabo-musulmanes immigrées dans

les pays occidentaux, le sionisme est considérée comme une forme de

racisme juif dont les victimes sont les Arabes de Palestine. Une vive

passion s’est emparée de toutes les discussions relatives à cette

question, tant et si bien que les parties prenantes de ce débat ont une

vision généralement propagandiste et militante sur le fait sioniste,

oublieuse, comme toutes les autres visions propagandistes et militantes,

des racines historiques du complexe d’idées qu’elles exaltent ou

qu’elles vouent aux gémonies. L’esprit partisan est toujours rétif aux

démarches généalogiques. Il répète à satiété ses “ritournelles”, sans

tenir compte ni du réel ni du passé.

Le Prince de Ligne et Napoléon

Notre

position ne peut être ni propagandiste ni militante car nous ne sommes

ni juifs ni arabes, car nous ne pouvons raisonnablement nous identifier

aux uns ou aux autres, tout en étant désireux de ne pas voir l’ensemble

du Levant et du Moyen Orient plongé dans une guerre sans fin, qui, dans

tous les cas de figure, serait contraire à nos intérêts. Le sionisme,

c’est-à-dire la volonté de transplanter tous les juifs d’Europe dans

l’ancienne Palestine romaine ou ottomane, n’a pourtant pas, au départ,

des origines juives. Le tout premier à avoir émis l’hypothèse d’une

telle transplantation est mon compatriote, le Feldmarschall impérial

Charles-Joseph de Ligne, envoyé comme attaché militaire autrichien

auprès de Catherine II la Grande en guerre contre l’Empire ottoman,

auquel elle arrachera la Crimée, sanctionnant ainsi la prépondérance

russe en Mer Noire. A cette époque qui a immédiatement précédé les

délires criminels de la révolution française, Russes et Autrichiens

envisageaient de porter un coup final à cet empire moribond qui avait

assiégé l’Europe du Sud-Est pendant plusieurs siècles. Pour y parvenir,

le Prince de Ligne a suggéré d’envoyer toute la population des ghettos

d’Europe centrale et orientale dans la partie médiane de l’Empire

ottoman, de façon à ce qu’un foyer de dissidence se crée, au bénéfice

des Russes et des Autrichiens, entre l’Egypte, province de la Sublime

Porte, et l’Anatolie proprement turque. L’objectif de ce “sionisme” ante litteram,

non idéologique et non religieux mais essentiellement tactique, était

donc de séparer l’Egypte de la masse territoriale anatolienne, sur un

territoire, qui, dans l’histoire antique, avait déjà été âprement

disputé entre les Pharaons et les souverains hittites (bataille de

Qadesh) voire, aux temps des Croisades européennes, entre Fatimides

d’Egypte, alliés occasionnels des rois croisés, et Seldjouks.

Notre

position ne peut être ni propagandiste ni militante car nous ne sommes

ni juifs ni arabes, car nous ne pouvons raisonnablement nous identifier

aux uns ou aux autres, tout en étant désireux de ne pas voir l’ensemble

du Levant et du Moyen Orient plongé dans une guerre sans fin, qui, dans

tous les cas de figure, serait contraire à nos intérêts. Le sionisme,

c’est-à-dire la volonté de transplanter tous les juifs d’Europe dans

l’ancienne Palestine romaine ou ottomane, n’a pourtant pas, au départ,

des origines juives. Le tout premier à avoir émis l’hypothèse d’une

telle transplantation est mon compatriote, le Feldmarschall impérial

Charles-Joseph de Ligne, envoyé comme attaché militaire autrichien

auprès de Catherine II la Grande en guerre contre l’Empire ottoman,

auquel elle arrachera la Crimée, sanctionnant ainsi la prépondérance

russe en Mer Noire. A cette époque qui a immédiatement précédé les

délires criminels de la révolution française, Russes et Autrichiens

envisageaient de porter un coup final à cet empire moribond qui avait

assiégé l’Europe du Sud-Est pendant plusieurs siècles. Pour y parvenir,

le Prince de Ligne a suggéré d’envoyer toute la population des ghettos

d’Europe centrale et orientale dans la partie médiane de l’Empire

ottoman, de façon à ce qu’un foyer de dissidence se crée, au bénéfice

des Russes et des Autrichiens, entre l’Egypte, province de la Sublime

Porte, et l’Anatolie proprement turque. L’objectif de ce “sionisme” ante litteram,

non idéologique et non religieux mais essentiellement tactique, était

donc de séparer l’Egypte de la masse territoriale anatolienne, sur un

territoire, qui, dans l’histoire antique, avait déjà été âprement

disputé entre les Pharaons et les souverains hittites (bataille de

Qadesh) voire, aux temps des Croisades européennes, entre Fatimides

d’Egypte, alliés occasionnels des rois croisés, et Seldjouks.

La

révolution française, fomentée par Pitt pour venger la défaite de la

flotte anglaise à Yorktown en 1783 lors de la guerre d’indépendance des

Etats-Unis, va distraire Russes et surtout Autrichiens de la tâche

géopolitique naturelle qu’ils s’étaient assignée: parfaire la libération

de l’Europe balkanique, hellénique et pontique afin de conjurer

définitivement la menace ottomane. Napoléon Bonaparte, fervent lecteur

des lettres galantes et coquines du Prince de Ligne, reprendra l’idée à

son compte, sans pouvoir la réaliser, sa campagne d’Egypte s’étant

soldée par un fiasco total avec la défaite navale d’Aboukir. En occupant

provisoirement l’Egypte, Bonaparte s’oppose à l’Empire ottoman, déjà

considérablement affaibli par les coups que lui avaient portés les

armées russes et autrichiennes près d’une vingtaine d’années auparavant.

Les visées françaises sur l’Egypte obligent, d’une part, les Anglais à

soutenir les Ottomans (aussi contre les Russes qui font pression sur les

Détroits) et, d’autre part, Napoléon à envisager de créer une sorte

d’Etat-tampon juif francophile entre une future Egypte tournée vers la

France et la masse territoriale anatolienne et balkanique, d’où étaient

généralement issus les meilleurs soldats ottomans, dont les pugnaces

janissaires et leurs successeurs. L’enclave juive devait servir à

protéger le futur Canal de Suez encore à creuser et les richesses du

Nil, notamment les cultures du coton, richesse convoitée par la France

révolutionnaire. Le militant sioniste de droite Jabotinski, ancêtre

intellectuel des droites israéliennes, faisait directement référence à

ces projets napoléoniens dans ses écrits militants, marqués par des

linéaments idéologiques bonapartistes, garibaldistes et... mussoliniens.

Mais les projets du Prince de Ligne et de Bonaparte resteront lettre

morte. Ce sionisme non juif et purement tactique sera oublié pendant

plusieurs décennies après la défaite napoléonienne à Waterloo et les

dispositions prises lors du Traité de Vienne.

Lord Shaftesbury

Le

projet sera réexhumé dès la fin des années 30 du 19ème siècle quand

l’Empire ottoman sera déchiré par une guerre interne, opposant le Sultan

d’Istanbul, soutenu par l’Angleterre, et Mehmet Ali, d’origine

albanaise, khédive d’Egypte appuyé par la France. A Londres, Lord

Shaftesbury relance l’idée dans les colonnes de la revue Globe et dans un article du Times (17

août 1840); il réclame dans ces publications “a land without a people

for a people without a land” (“une terre sans peuple pour un peuple sans

terre”), esquissant un plan, qui, finalement, se concrétisera un peu

plus d’un siècle plus tard, lors de la création de l’Etat d’Israël. Le

père du “sionisme”, qui n’a pas encore de nom, est donc un lord

conservateur anglais. Outre le fait qu’il émet l’idée fausse d’une

Palestine vide, prête à accueillir une population errante en Europe et

jugée indésirable, Lord Shaftesbury préconise dans son article la

création d’un Etat indépendant en Syrie-Palestine ouvert à la

colonisation juive (et donc non entièrement juif), un Etat qui fera

tampon entre l’Egypte et la Turquie, projet où l’Angleterre aura le beau

rôle du “nouveau Cyrus” qui ramènera les juifs en Palestine. Disraëli,

d’origine juive, relance à son tour l’idée en lui donnant une

connotation plus romantique, un peu dans le style du “philhellénisme” de

Lord Byron, autre figure tragique et originale anglaise qui a permis à

Londres d’intervenir dans le bassin oriental de la Méditerranée. Mais

l’idée “pré-sioniste” est très vite abandonnée après la Guerre de Crimée

où la France et l’Angleterre s’allient à l’Empire ottoman contre la

Russie, afin de la contenir au nord du Bosphore. L’Angleterre devient la

protectrice de l’Empire ottoman, le soutient à fond lors de la guerre

russo-turque de 1877-78 tout en occupant Chypre et en étendant sa

protection à l’Egypte en 1882: Albion ne fait rien pour rien! Dans un

tel contexte, il est donc bien inutile de fabriquer un Etat-tampon entre

deux entités d’un même empire dont on est l’allié ou dont on “protège”

le fleuron. On ne ressortira l’idée sioniste du placard que lorsque

l’Empire ottoman s’alignera progressivement sur l’Allemagne de Guillaume

II, faute d’une politique cohérente de ses alliés français et anglais,

qui ont d’abord protégé la Sublime Porte contre la Russie, entre 1853 et

1856 (Guerre de Crimée) et en 1877-78, quand Russes, Bulgares et

Roumains envahissaient les possessions balkaniques du Sultan, tout en

menaçant Constantinople. La politique franco-anglaise était marquée par

la duplicité: les alliés occidnetaux avaient deux fers au feu: protéger

l’Empire ottoman moribond, tout en le dépouillant de ses territoires les

plus stratégiques; imaginer une politique de dislocation de ce même

Empire ottoman, en pariant sur l’éventuelle royauté d’Abdel Khader au

Levant ou en créant une élite arabe pro-occidentale au Liban et en Syrie

(cf. infra), pour affaiblir le nouvel allié du Kaiser allemand.

Abdel Khader

Après la guerre “inter-ottomane” entre le Sultan et Mehmet Ali, en 1847, Abdel Khader capitule et se rend aux Français en Algérie, pays auquel il avait voulu rendre l’indépendance. Le Duc d’Aumale, vainqueur, lui accorde sa garantie et sa protection. Il croupit d’abord dans une prison française de 1848 à 1852 puis s’exile à Damas en Syrie en 1853. Il est autorisé à y séjourner avec sa suite, une troupe d’un millier de soldats maghrébins aguerris, avec leur famille. Cette émigration hors de l’Algérie devenue française permet au Second Empire de se débarrasser des éléments les plus turbulents de la première révolte algérienne et, comme nous le verrons, d’exploiter leur dynamisme et leur fougue guerrière. Les Ottomans ne contestent pas cette présence: ils ont besoin de leurs nouveaux alliés français contre la Russie qui a attaqué les ports turcs de la Mer Noire, déclenchant ainsi la Guerre de Crimée. En 1860, après cette guerre qui a ruiné les principes pan-européens (et eurasistes avant la lettre) de la Sainte-Alliance, des troubles éclatent au Liban et dans le Djebel druze, où la population locale musulmane ou druze massacre les chrétiens, obligeant la France, protectrice de jure de ces minorités chrétiennes dans l’Empire ottoman, à intervenir. Abdel Khader, devenu instrument militaire de la France avec son armée algérienne installée en Syrie, intervient et sauve les chrétiens syriens du massacre. Ces troubles du Levant avaient éclaté parce que le Sultan avait envisagé d’accorder aux puissances européennes, surtout la France et l’Angleterre, toutes sortes de concessions, notamment celles qui consistait à lever le statut de dhimmitude pour les chrétiens d’Orient et à autoriser les puissances chrétiennes à ouvrir des écoles dans tous les vilayets entre Antioche et le Sinaï. La politique occidentale, franco-anglaise, n’est plus, alors, de créer un Etat-tampon juif mais de créer une nation arabe moderne, favorable à l’Occident, en rébellion contre la Sublime Porte, formant un verrou grand-syrien cohérent entre l’Egypte et l’Anatolie. Dans ce projet, la France et l’Angleterre visent surtout à asseoir leur domination sur le Liban actuel, où on fabriquera, grâce aux nouvelles écoles catholiques ou protestantes, une élite intellectuelle occidentalisée, au départ de groupes de Maronites nationalistes arabes, hostiles à la Sublime Porte, qui ne les avait pas protégés en 1860 dans le Djebel druze.

En

1876, Abdülhamid monte sur le trône ottoman. En 1877-78, ses armées

sont écrasées par les Russes qui volent au secours des Bulgares et des

Roumains qui venaient de proclamer leur indépendance. Les territoires

balkaniques de l’Empire ottoman se réduisent comme une peau de chagrin,

entraînant une crise générale dans tout l’Empire. Il est fragilisé à

l’extrême: les Bulgares ont campé devant les murs de Constantinople et

sont désormais en mesure de réitérer cette aventure militaire avec

l’appui russe. La Turquie ottomane se tourne de plus en plus vers

l’Allemagne, tandis que les Français rêvent d’un royaume arabe du

Levant, dont le souverain serait... Abdel Khader. On ne songe plus à

envoyer dans la région les juifs d’Europe.

Rabbi Alkalai, Zvi Hirsch Kalisher, Joseph Natonek

L’idée sioniste est alors quasiment absente dans les ghettos juifs d’Europe, a fortiori au sein des judaïsmes émancipés dont les représentants n’ont nulle envie d’aller cultiver la terre ingrate du Levant. On peut cependant citer des prédécesseurs religieux, dont le rabbin de Sarajevo Alkalai (1798-1878), sujet ottoman, qui énonce, non pas l ‘idée d’aller s’installer en Palestine, mais une idée neuve et révolutionnaire au sein du judaïsme européen: le judaïsme ne doit plus être la religion qui attend en toute quiétude que revienne le Messie. Pour Alkalai, il ne faut plus attendre, il faut se libérer activement et le Messie viendra. Pour développer une action, il faut un projet, qu’Alkalai n’énonce pas encore mais son refus de l’attitude d’attente de la religion mosaïque traditionnelle implique ipso facto de sortir de sa quiétude impolitique, de se porter vers un activisme qui attend son heure et ses mots d’ordre. Par ailleurs, à Thorn en Posnanie prussienne, Zvi Hirsch Kalisher (1795-1874) propose, pragmatique à rebours de son collègue de Sarajevo, la création d’une société de colonisation en 1861-62. C’est le premier projet “sioniste” juif non purement tactique, émanant d’une géopolitique française, russe ou autrichienne. On notera que ces projets constituent une réaction contre l’émancipation (qui, disent ces pré-sionistes, va aliéner les juifs par rapport à leur héritage ancestral) et non contre les persécutions. Leur attitude est dès lors assez ambigüe: il faut rester juif mais non pas à la mode traditionnelle et “quiète”; il faut le rester en pratiquant un nouvel activisme qui, dans ses principes, serait juif, non transmissible aux non-juifs, mais simultanément non traditionnel, ce qui conduit les traditionalistes quiets à rétorquer qu’un activisme ne peut être juif, mais seulement copie maladroite des manies des “goyim” et que seul l’attente est signe de judaïsme véritable.

Un

peu plus tard, Joseph Natonek (1813-1892) élabore un plan plus précis,

celui que reprendra Herzl et son fameux “Congrès sioniste” de 1897.

Natonek suggère la création d’un “Congrès juif mondial”, de demander

ensuite une charte aux Turcs, d’amorcer une colonisation agricole puis

de favoriser une émigration de masse vers la Palestine et de créer une

langue hébraïque moderne. Natonek ne donne pas de nom à son projet: on

ne peut pas parler de sionisme, puisque le terme n’existe pas encore.

Personne ne suit Natonek: l’alliance israélite universelle refuse ses

plans en 1866 et se borne à aider, via des initiatives philanthropiques,

les juifs ottomans de Palestine, ceux du “vieux peuplement” ou “vieux

yishuv”. Natonek, dépité, se retire de tous les débats que ses idées

avaient lancés. Deux membres de sa famille partent en Palestine pour

fonder une colonie agricole, la toute première de l’histoire du

sionisme.

Moïse Hess

Le socialiste allemand de confession juive Moïse (Moshe) Hess, issu de l’écurie des Jeunes Hégéliens comme Karl Marx (avec qui il se disputera), observe, après 1848, l’agitation politique que suscitent les mouvements nationaux partout en Europe, surtout en Italie, en Pologne et dans les Balkans. Il voyait la faiblesse du judaïsme dans son particularisme, face à un christianisme qui se voulait universel (positions assez différentes de celles, bricolées, d’un Bernard-Henri Lévy qui, lui, voit des peuples goyim indécrottablement “particularistes” ou “vernaculaires” et un judaïsme essentiellement universaliste). Errant dans un espace idéologique sans limites perceptibles, dans un flou conceptuel, le socialisme de Hess l’induit d’abord à lutter pour l’émancipation du prolétariat, indépendamment de toute appartenance religieuse. Plus tard, il revient au judaïsme, noyau religieux de la “nationalité juive”, et réclame le droit des juifs à avoir un Etat à eux puisque personne ne veut les assimiler, les accepter. Il en déduit que les juifs sont inassimilables et que cette “inassimilabilité” —qu’il juge finalement positive— caractérise leur nationalité, en même temps que leur particularisme. Par conséquent, il pense que la France, qui a défendu les Maronites de Syrie contre les Druzes avec l’aide des guerriers d’Abdel Khader, pourrait aider les juifs d’Europe à se créer un foyer au Levant qui, en même temps, serait un modèle de société socialiste et égalitaire. Il n’est pas pris au sérieux par la majorité de ses co-religionnaires d’Europe occidentale et centrale qui le prennent pour un utopiste (exactement comme Marx!).

Leo Pinsker

Avant

le manifeste de Theodor Herzl, qui lancera le sionisme proprement dit,

une idée motrice émerge dans le monde intellectuel juif, chez un certain

Leo Pinsker: celui-ci préconise un “retour à la normalité”. Il

argumente: c’est parce que les juifs ne sont pas “normaux” qu’il y a de

l’antisémitisme. Si les juifs revenaient à une “normalité” qu’ils

partageraient avec les autres citoyens des Etats dans lesquels ils

vivent, l’antisémitisme n’aurait plus raison d’être. Or l’antisémitisme

devenait virulent en Europe orientale: les pogroms se succèdaient en

Russie et la Roumanie, devenue indépendante, ne reconnaissait pas les

juifs comme citoyens; de même, les émeutes et les pillages antijuifs,

commis par les Européens de souche et les autochtones arabo-berbères en

Algérie française se multiplient dans les années 90 du 19ème siècle.

L’idée sioniste, avant la lettre, trouvera par conséquent un large écho

en Roumanie. Parmi les tout premiers immigrants juifs du “nouveau

yishuv”, on comptait beaucoup de ressortissants des ghettos de Roumanie,

mal accueillis par leurs coreligionnaires du “vieux yishuv”. Quant aux

juifs de Russie, la route de l’immigration leur est barrée en 1893 par

ordre du Sultan, qui craint que les Russes appliquent l’idée purement

tactique du Prince de Ligne et de Napoléon, en créant, par l’envoi

massif de juifs de Russie, un judaïsme fidèle à l’ennemi slave sur le

flanc sud de l’Anatolie turque. Par la volonté du Sultan, les juifs

russes ne peuvent donc plus acheter de terres en Palestine. En 1890,

Nathan Birnbaum forge le mot de “sionisme” dans la revue Kadima,

en faisant référence à la colline de Sion à Jérusalem. Mais Birnbaum

abandonne bien vite l’idée sioniste: il plaidera pour l’éclosion de

“judaïsmes nationaux”, notamment en Allemagne, dont la langue serait le

yiddisch et non pas un “nouvel hébreu” comme l’avait demandé Natonek. Il

tranche ainsi à sa manière le dilemme activisme/quiétude: il replonge

dans les traditions juives/yiddish tout en refusant l’activisme

sioniste/moderniste (et “simili-goy”). Mais Herzl est un disciple de

Birnbaum, qui ne retient que l’idée de revenir à la colline de Sion, d’y

créer un Etat où les juifs pourraient vivre la vie de citoyens modernes

normaux, selon les critères préconisés par Pinsker (et aussi, avant

lui, par Hess).

Théodore Herzl

Jusqu’à la parution du petit livre de Théodore Herzl en février 1896, intitulé L’Etat juif,

le sionisme est une idéologie vague et confuse, affirmée puis

critiquée, acceptée puis reniée. Le livre de Herzl n’était pas moins

confus car il ne disait rien de précis sur le site géographique de ce

futur et très hypothétique “Etat juif”. Il pourrait se situer en

Palestine mais aussi ailleurs dans le monde. Son manifeste, bien que

confus, attire quelques personnalités influentes (Nordau, Kahn, Lazare,

Goldschmidt, Montagu, etc.) et recueille les signatures de milliers

d’étudiants juifs d’Europe centrale. Mais les assimilationistes et les

quelques colons de Palestine (issus du mouvement ‘Hovevei Zion) ne le

soutiennent pas, parce qu’ils craignent d’éveiller un nouvel

antisémitisme ou de voir les frontières des vilayets ottomans du Levant

se fermer à tous nouveaux arrivants par crainte d’une submersion. Herzl

développe alors une véritable “diplomatie sioniste” tous azimuts pour

tenter, vaille que vaille, d’arriver à ses fins, avec l’appui, non pas

d’une bourgeoisie juive assimilationiste, mais de dizaines de milliers

de petites gens qui n’ont guère d’espoir d’avancer socialement, surtout

en Pologne, en Russie et en Roumanie. Cette agitation autour de Herzl

va, suite au “Congrès de Bâle” d’août 1897, donner naissance au sionisme

moderne, autonome, capable, théoriquement, de faire avancer ses idées

sans le soutien d’une puissance impériale. Guillaume II d’Allemagne, qui

n’est certainement pas antisémite, décourage cette volonté romantique

de faire l’alya

(le retour à la Terre de Sion) pour ne pas heurter son nouvel allié

turc. Les Russes, qui auraient pu pratiquer à leur profit la politique

jadis préconisée par le Prince de Ligne ou Napoléon, répugnent à le

faire. Le rêve sioniste de Herzl ne pourra cependant pas se concrétiser

sans la “Déclaration Balfour” de 1917 qui donnera le coup d’envoi à la

colonisation massive des terres de Palestine par des colons juifs venus

d’Europe après la première guerre mondiale, surtout de Russie (ceux qui

refusaient la bolchevisation de l’Empire des Tsars comme Jabotinsky) et

d’Europe centrale, après les réactions hongroises et roumaines contre le

régime “judéo-bolchevique” de Belà Kun à Budapest.

Jusqu’à la parution du petit livre de Théodore Herzl en février 1896, intitulé L’Etat juif,

le sionisme est une idéologie vague et confuse, affirmée puis

critiquée, acceptée puis reniée. Le livre de Herzl n’était pas moins

confus car il ne disait rien de précis sur le site géographique de ce

futur et très hypothétique “Etat juif”. Il pourrait se situer en

Palestine mais aussi ailleurs dans le monde. Son manifeste, bien que

confus, attire quelques personnalités influentes (Nordau, Kahn, Lazare,

Goldschmidt, Montagu, etc.) et recueille les signatures de milliers

d’étudiants juifs d’Europe centrale. Mais les assimilationistes et les

quelques colons de Palestine (issus du mouvement ‘Hovevei Zion) ne le

soutiennent pas, parce qu’ils craignent d’éveiller un nouvel

antisémitisme ou de voir les frontières des vilayets ottomans du Levant

se fermer à tous nouveaux arrivants par crainte d’une submersion. Herzl

développe alors une véritable “diplomatie sioniste” tous azimuts pour

tenter, vaille que vaille, d’arriver à ses fins, avec l’appui, non pas

d’une bourgeoisie juive assimilationiste, mais de dizaines de milliers

de petites gens qui n’ont guère d’espoir d’avancer socialement, surtout

en Pologne, en Russie et en Roumanie. Cette agitation autour de Herzl

va, suite au “Congrès de Bâle” d’août 1897, donner naissance au sionisme

moderne, autonome, capable, théoriquement, de faire avancer ses idées

sans le soutien d’une puissance impériale. Guillaume II d’Allemagne, qui

n’est certainement pas antisémite, décourage cette volonté romantique

de faire l’alya

(le retour à la Terre de Sion) pour ne pas heurter son nouvel allié

turc. Les Russes, qui auraient pu pratiquer à leur profit la politique

jadis préconisée par le Prince de Ligne ou Napoléon, répugnent à le

faire. Le rêve sioniste de Herzl ne pourra cependant pas se concrétiser

sans la “Déclaration Balfour” de 1917 qui donnera le coup d’envoi à la

colonisation massive des terres de Palestine par des colons juifs venus

d’Europe après la première guerre mondiale, surtout de Russie (ceux qui

refusaient la bolchevisation de l’Empire des Tsars comme Jabotinsky) et

d’Europe centrale, après les réactions hongroises et roumaines contre le

régime “judéo-bolchevique” de Belà Kun à Budapest.Conclusion

Les

origines de cette idée sioniste, assortie d’une volonté de créer un

nouvel Etat au Levant, sur territoire ottoman, ne sont cependant pas

juives au départ. Elles résultent de calculs froids et cyniques de

militaires européens soucieux de briser la cohérence territoriale de

l’Empire ottoman en enfonçant, tel un coin, une entité nouvelle, à leur

dévotion, entre l’Egypte et l’Anatolie: cette entité envisagée a été

tour à tour juive, avec de Ligne et Napoléon, puis arabe, avec Abdel

Khader ou les Maronites occidentalisés. Pendant la première guerre

mondiale, les Britanniques avaient d’ailleurs parié sur les deux: sur

les Hachémites avec Lawrence d’Arabie, sur les juifs avec la “Jewish

Legion” et la “Déclaration Balfour”. Par conséquent, il ne serait pas

faux d’affirmer que tout sionisme pratique découle d’un calcul

stratégique non juif, parfaitement impérial, destiné à contrôler le

Levant et à affaiblir et l’Egypte (grande puissance potentielle au temps

de Mehmet Ali) et la Turquie ottomane: le “sionisme” des non juifs

n’est pas au départ une volonté de faire du “favoritisme” au bénéfice

des juifs; ce n’était ni le cas hier, où l’on était parfois

naturellement cynique, ni le cas aujourd’hui, où l’on camoufle ses

hypocrisies derrière une façade d’humanisme; le mobile principal est

d’avoir une population, quelle qu’elle soit —au départ exogène (les

Algériens d’Abdel Khader ou les juifs sionistes) ou minoritaire, en

conflit avec son environnement géographique et historique— mais qui

puisse toujours servir à créer un Etat-bastion pour disloquer les

territoires de l’ancien Empire ottoman, pour empêcher la soudure

Egypte/Anatolie, pour tenir l’ensemble de la Méditerranée jusqu’à son

“bout” sur les côtes du Levant, pour garder les approches du canal de

Suez, pour avoir une fenêtre sur la Mer Rouge (le port d’Elat à côté

d’Akaba en Jordanie). L’attitude de la Grande-Bretagne de Lloyd George,

désireuse d’affaiblir les Turcs et de créer une zone-tampon en lisière

du Sinaï et du Canal de Suez, pour protéger le protectorat britannique

sur l’Egypte, ne relève pas d’un autre calcul.

Les

Anglais, toutefois, voulaient un “foyer” juif et non un Etat juif car

ils devaient ménager leurs protégés arabes grâce auxquels ils avaient pu

chasser les Turcs du Levant. L’idée de “foyer” permet d’avoir un

territoire disloqué, présentant une mosaïque de diversités, sans

cohésion aucune et donc plus facilement contrôlable. Les sionistes

d’extrême-droite, dont l’idéologue principal fut au départ Vladimir

Jabotinsky, voudront un Etat en bonne et due forme et ne se contenteront

pas d’un simple “foyer”, immergé dans une population arabe majoritaire,

dont ils ne partageaient ni les moeurs ni les aspirations. Ces

sionistes radicaux, qui, au fond, ne voulaient de cette mosaïque

judéo-arabe envisagée par les stratèges londoniens, se révolteront

contre la puissance mandataire britannique en s’inspirant des écrits de

Michael Collins, le leader révolutionnaire irlandais, et de l’action de

l’IRA. Jabotinsky ne suivra pas ses disciples les plus virulents sur

cette voie maximaliste et terroriste: il était un officier britannique

de la “Jewish Legion”, d’origine russe, fidèle à l’Entente

franco-anglo-russe et hostile aux Bolcheviques de Lénine. Il restera

donc loyal à l’égard de l’Angleterre. Aujourd’hui, l’Etat d’Israël, né

en 1948, ne survit que pour une seule raison: il est la zone-tampon au

Levant dont se sert une nouvelle puissance impérialiste, américaine

cette fois, pour asseoir sa domination dans le bassin oriental de la

Méditerranée, pour tenir l’Egypte, la Syrie et, éventuellement, la

Turquie en échec.

La

preuve la plus tangible de cette inféodation d’Israël à l’hegemon

américain est, bien entendu, la présence permanente de la flotte US de

la Méditerranée, qui y a évincé toutes les flottes européennes

riveraines, faisant automatiquement de l’Etat d’Israël la “tête de pont”

de cette redoutable flotte au fond de cette mer qui s’enfonce très

profondément dans les terres “eurafricaines” et qui, par cette

configuration géographique, a acquis pour l’éternité une importance

stratégique cardinale. Les Israéliens lucides, dubitatifs face aux

outrances de leurs gouvernants ou de leurs extrémistes, savent que ce

statut d’Etat-tampon est fragile sur le long terme: d’une part, ils

craignent aujourd’hui que les Etats-Unis ne reviennent à leur ancienne

alliance avec l’Iran, situation qui les déforcerait considérablement,

déplorent le chaos créé en Syrie, savent que les Etats-Unis ne peuvent

indéfiniment froiser le monde arabo-musulman, où ils perdraient alors

tous leurs avantages stratégiques. D’autre part, ces Israéliens lucides

commencent à réfléchir sur la fragilité des mythes sionistes (pures

fabrications?) avec l’école dite “post-sioniste” qui développe une

critique argumentée de l’idéologie et des pratiques du sionisme

réellement existant et s’interroge sur la substantialité réelle de toute

la mythologie politique de l’Etat d’Israël, né au lendemain de la

seconde guerre mondiale par l’afflux des “personnes déplacées”, suite

aux expulsions et déportations qui ont tragiquement marqué les années

1945-1950, où l’Europe n’était qu’un champ de ruines où régnait la

misère et la famine. Pour pallier ces doutes et ces inquiétudes, bien

présentes dans la société israélienne, les forces sionistes qui

structurent l’Etat hébreu comptent essentiellement sur deux facteurs:

sur l’électorat juif des Etats-Unis et, surtout, pour faire poids et

masse, sur les millions de “Christian Zionists” fanatisés par les

téléprédicateurs d’Outre-Atlantique. Tant que les juifs d’Amérique et

les “Christian Zionists” seront capables d’imposer et de ré-imposer, par

leurs voix, une politique pro-israélienne aux Etats-Unis, le rêve

sioniste des innombrables juifs jadis manipulés par les grandes

puissances restera réalisable mais dans la douleur et dans une tension

permanente, harassante, décourageante.

Robert Steuckers.

(Forest-Flotzenberg, Fessevillers, Genève & Nerniers, avril 2010; rédaction finale: mars 2013).

Bibliographie:

Delphine BENICHOU (éd.), Le sionisme dans les textes, CNRS Editions, Paris, 2008.

Alain BOYER, Les origines du sionisme, PUF, Paris, 1988.

Gudrun KRÄMER, Geschichte Palästinas – Von der osmanischen Eroberung bis zur Gründung des Staates Israel, Verlag C. H. Beck, München, 2002-2006 (5. Auflage).

Shlomo SAND, Les mots et la terre – Les intellectuels en Israël, Flammarion, coll. “Champs”, n°950, Paris, 2010.

Colin SHINDLER, Israel, Likud and the Zionist Dream – Power, Politics and Ideology from Begin to Netanyahu, I. B. Tauris, London, 1995.

Zeev STERNHELL, Aux origines d’Israël, Gallimard, coll. “Folio”, n°132, Paris, 1996-2005.

Commentaires

Enregistrer un commentaire